オラクルマスターの難易度は?勉強時間やブロンズ・ゴールド等の試験内容まで解説!

更新

「オラクルマスターの難易度ってどのくらい?」

「どのくらいの勉強時間が必要なの?」

などを疑問をお持ちの方もいるでしょう。

オラクルマスターはデータベース技術者に向けた実用的な資格です。ゴールドやプラチナになると、仕事にかなりの好影響があります。

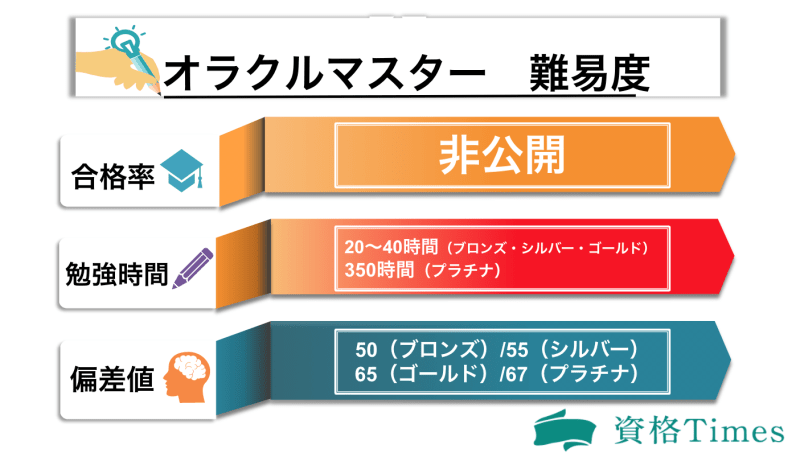

ただし合格率などのデータが公表されていないため、その難易度については不明な点も多いでしょう。

今回はオラクルマスターの難易度について、勉強時間や各グレードの試験内容などを含めて解説します。

これを読めば、合格率不明のオラクルマスターの難易度がよく分かるはずです。

オラクルマスターの難易度をざっくり説明すると

- ゴールドまでは20〜40時間の勉強で合格できる

- プラチナは圧倒的に難易度が高い

- 偏差値はゴールドが65、プラチナが67以上

このページにはプロモーションが含まれています

オラクルマスター試験の難易度は?

オラクルマスターの合格ラインは60%〜70%の間で設定されています。また上位のグレードを取得するには、下位グレードの認定が必要のため、取得の難易度は比較的高いと言えるでしょう。

ただし、きちんと対策を行えば十分合格することは可能です。オラクルマスターの試験対策を行う通信講座も存在するため、試験勉強に際は利用すると良いでしょう。

そもそもオラクルマスターってどんな資格?

オラクルマスターは日本オラクル社が主催する、データベース技術者向けの資格です。データベース管理の業務に必要なスキルを証明してくれます。

オラクルマスターでは「Oracle Database」の活用スキルやStructured Query Language(SQL)の基礎知識を身に付けることが可能です。SQLとはリレーショナルデータベース(RDB)を扱うのに必要なコンピュータ言語を指します。

よってオラクルマスターの勉強をすれば、RDBにも精通できることになります。

日本のRDB製品市場においてはオラクル製品のシェアが全体の約半分を占めるため、オラクルマスターで得られる知識やスキルは非常に実用的です。

また、オラクルマスターは一般職向けではなくITエンジニア向けの資格になります。専門性が高いため、取得すればキャリアの選択肢を増やすことが可能です。

合格率は非公開

オラクルマスターの合格率は公表されていません。受験者数などのデータも公表されていないため、合格率を推定することも困難です。

ただし、2009年の時点で資格保有者が20万人を突破したことは確かめられています。また、公式サイトによると2020年現在の資格保有者は26万人以上いるようです。

およそ10年間で6万人以上が合格しているため、注目度の高い人気資格であることは間違いありません。

ブロンズからプラチナの4つのグレードがある

オラクルマスターには「Bronze(ブロンズ)」「シルバー(Silver)」「ゴールド(Golld)」「Platinum(プラチナ)」という4つのグレードが存在します。

上位の試験を受験するには下位試験に合格していなければならないという、いわゆるステップアップ式の資格です。

最も簡単なブロンズに受験資格はありませんが、受験資格の代わりにオンライン試験に合格する必要があります。

またゴールド及びプラチナの受験の前には研修を受講しなければいけません。

ゴールドまではCBT方式の試験で、プラチナは実技試験が行われます。

レベルごとに受験資格もある

上位試験は下位試験のスキルを有していることを前提に設計されているため、オラクルマスターがステップアップ式なのはある意味合理的と言えるでしょう。

各グレードの受験資格は以下の通りです。

| グレード | 試験 | 受験資格 |

|---|---|---|

| ブロンズ | Bronze DBA12c | Bronze SQL基礎Iもしくは12c SQL基礎に合格 |

| シルバー | Oracle Database 12c Administration | ブロンズに合格 |

| ゴールド | Oracle Database 12c: Advanced Administration | シルバーに合格・要履修コース(1クラス)を受講 |

| プラチナ | ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験 | ゴールドに合格・要履修コース(2クラス)を受講 |

試験日は随時実施形式で受験のチャンスは多い

オラクルマスターの試験は基本的にCBT方式で実施されるため、全国の会場で随時実施されます。そのため、いつでも申し込みが可能です。

受験のチャンスが多いことに加え、不合格となった場合でもすぐに再受験することができます。なお、再受験には以下のルールが適応されます。

再受験ポリシー

再受験の際は以下のルールを遵守する必要があります。不当にこれらルールを破った場合は試験結果が無効になるため注意が必要です。

- 同一科目を2回目に受験する場合は、「前回の受験日を含めて14日間」待つ

- オンライン受験に関しては14日間待たなくても良い

- すでに合格した試験を再受験することはできない

- ベータ試験を再受験することはできない

- 同一科目を年に5回以上受験することはできない

- Master Assignmentが不合格になった場合、通知を受け取ってから30日以内にMaster Assignmentを再提出する

試験内容を確認しよう

ここでは各試験の出題内容を解説します。なお、試験の最後についている「g」は「グリッド・コンピューティング」、「c」は「クラウド・コンピューティング」の頭文字です。

ブロンズ

ブロンズでは、データベース技術者の業務に必要な最低限の知識が問われます。エンジニアにとっては当然の内容ですが、Oracle製品に馴染みのない人にとっては難しい試験です。

先述したようにBronze DBA12cを受験するには、Bronze SQL基礎Iもしくは12c SQL基礎のどちらに合格する必要があります。

それらはオンライン試験で、自宅のパソコンから受験することが可能です。

Bronze SQL 基礎Ⅰの出題内容

Bronze SQL 基礎Ⅰでは以下ような内容が出題されます。

- 基本なSQL SELECT文の理解・実行

- SQLで使用可能な単一行関数の説明・使用

- グループ関数の理解及びグループ化の実行

- SELECT文における文字・数値・日付関数の使用方法

- データ操作言語(DML)の理解・実行

- 問合せで取得される行の制限・ソート

- 複数の表データにアクセスするためのSELECT文の記述

- 副問合せのガイドライン理解・構文記述

- 表の作成や制約の作成・保守

- その他のオブジェクトの使用方法

試験時間は90分で、出題数は40問です。70%以上の正答率で合格となります。

12c SQL 基礎の出題内容

以下が12c SQL 基礎における出題内容の概要になります。

- Oracle Database 12cの機能に関する説明

- 問合せで取得する行の制限・ソート

- TO_CHAR・TO_NUMBER・TO_DATE変換関数の使用

- 等価結合・非等価結合を用いた複数の表データにアクセスするSELECT文の記述

- 表の行の挿入・更新

- SQLにSELECT文の機能説明・実行

- 文字・数値・日付関数のSELECT文における使用

- グループ関数の識別・説明

- 副問合せの定義・タイプの説明

- 主要なデータベース・オブジェクトの分類

12c SQL 基礎の試験時間は120分で、問題数は75問です。65%以上の正答率が合格ラインとなります。

Bronze DBA12cの出題内容

Bronze DBA12cでは以下のような内容が出題されます。

- RDBの構造及びSQLの使用方法の説明

- Enterprise Manager Database Express の起動及び使用方法の説明

- Oracleインスタンスの起動・停止やメモリーコンポーネントの管理

- ユーザーやロールの作成・管理

- Oracleデータベース・ソフトウェアのインストール

- Oracle Network構成の説明やリスナー制御ユーティリティの使用

- データベース記憶域構造の確認及び作成・管理

- バックアップ及びリカバリ操作のためのデータベース管理

- データベースのリストア・リカバリ及びアップグレード

Bronze DBA12cの試験時間は120分で、73問が出題されます。合格基準は70%以上の正答率です。

シルバー

シルバーでは、大規模データベースの管理者に必要なバックアップやリカバリなどのスキルが求められます。

シルバー以降は実務経験がないと合格は難しいと言われる試験です。Oracle Database 12c Administrationに合格することによって認定されます。

Oracle Database 12c Administrationの出題内容

Oracle Database 12c Administrationでは以下のような内容が出題されます。

- Oracle Datebaseのアーキテクチャ・コンポーネントの列挙

- 初期化パラメータ・ファイルの理解

- 表領域の作成・管理

- Oracleデータベース・サーバーが領域を自動管理する方法の説明

- ロック・メカニズム及びOracleによるデータ並行性の管理方法の説明

- チェックポイント・REDOログファイル・アーカイブログファイルの重要性の説明

- データベースを停止させないデータベースのバックアップ

- データベースのバックアップの自動化

- SQL Loaderを使用した非Oracleデータベースからのデータのロード

- Oracle Data Pumpの一般的なアーキテクチャの説明

- SQLチューニング・アドバイザの使用

- DBCAを使用したデータベース作成スクリプトの生成及びデータベース設計テンプレートの管理

- DBaaSインスタンスの理解

- マイ・サービス・ダッシュボードからのナビゲート

- データベース管理ツールの使用

- Oracleネットワークの設定及び管理のためのツール使用

- クライアント側ネットワークやデータベース間の通信の設定

- 権限の付与及び取り消しの実行

- ロールやプロファイルの作成・管理

- UNDOデータの監視・管理

- UNDOデータとREDOデータの違いの説明

- 標準的なデータベース監査及び統合監査の有効化

- 高速リカバリ領域及びARCHIVELOGモードの設定

- サーバーが生成したアラートの使用

- Oracle Scheduerを使用した管理タスクの簡素化

- リモート・システムによるスケジューラ・ジョブの使用

- データ移行方法やアップグレード・プロセスの説明

Oracle Database 12c Administrationの試験時間は120分で、67問が出題されます。64%以上の得点が合格ラインです。

ゴールド

ゴールドでは、データベースの技術に関する体系的な知識を活かして、適切な状況判断ができるかどうかが試されます。構築やリカバリだけでなく、チューニングの知識も必要です。

Oracle Database 12c: Advanced Administrationに合格することで認定されます。また試験前には、「オラクル認定コース」というワークショップを一つ以上受講しなければなりません。

Oracle Database 12c: Advanced Administrationの出題内容

Oracle Database 12c: Advanced Administrationでは以下のような内容が出題されます。

- Oracleのバックアップ及びリカバリのソリューションの説明

- 高速リカバリ領域の設定・説明

- RMANに様々なバックアップ・タイプ及び計画の使用

- データベース全体のバックアップの作成

- バックアップを向上させる方法の使用

- 非データベース・ファイルのバックアップの実行

- 自動診断ワークフローの説明

- SPFILE・制御ファイル・REDOログファイルのリカバリの実行

- フラッシュバック・テクノロジの説明

- イメージコピーなどを使用したデータベース間における表領域の転送

- RMANのパフォーマンス調整

- CDBの設定・作成

- 非CDBデータベースのPDBへの移行

- CDBとPDBを用いた永続表領域及び一時表領域の管理

- RMANを使用したPDBの複製

- データ・ポンプやSQL Loaderの使用

- NOARCHIVELOGデータベースのバックアップ・リカバリ

- RMANリカバリ・カタログの作成及び使用

- 完全及び増分バックアップの実行

- RMAN暗号化バックアップの作成

- ASMディスク・グループのリストア

- Oracle Secure Backupの設定・使用

- フラッシュバック・データベースの構成・実行

- バックアップ・ベースの複製データベースの作成

- マルテナント・コンテナ・データベースのアーキテクチャの説明

- CDB・PDBに対する接続の確立

- 共通ユーザー及びローカル・ユーザーの管理

- CDBとPDBを用いた操作とパフォーマンスの監視

Oracle Database 12c: Advanced Administrationの試験時間は120分で、80問が出題されます。合格基準は60%以上の得点です。

プラチナ

プラチナを取得すれば、オラクル製品を活用するデータベース技術者としてトップレベルの実力者であることが証明されます。

プラチナの認定を受けるには以下の3つの条件を満たさなければいけません。

- ORACLE MASTER Gold Oracle Database 12cを取得

- オラクル認定コースを2つ以上受講

- ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験に合格

ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験の出題内容

ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験では以下のような内容が出題されます。

- プラガブル・データベースの作成・管理

- ネットワーク環境の構成及び複数のデータベースへの接続

- 高速リフレッシュ可能なマテリアライズド・ビューの管理

- 自動データ最適化・行アーカイブ・時間的な有効性の構成

- 結果キャッシュやIn Memory機能の構成・管理

- Oracle Grid Infrastructureのインストール

- Clusterware・Flex ・Flex ASMの管理

- リカバリカタログやRMANの構成

- 追加のバッファ・キャッシュや暗号化された表領域の管理

- Data Guard環境の管理など

- Real Application Cluster(RAC)データベースの作成

実技試験は2日間で行われます。試験時間は1日目・2日目共に9:30am〜7:30pmです。なお、2日目の終了時間は8:30p頃になる場合もあります。

合格ラインは全体で59.95%の得点が必要です。なお、この試験は8つのスキルセットがあり、それぞれで合格ラインを突破しなければなりません。

スキルセット及び合格ラインは以下の通りです。

| スキルセット | 合格ライン |

|---|---|

| 一般的なデータベースとネットワークの管理 | 60.29% |

| データベースの可用性の管理 | 46.93% |

| データ・ウェアハウスの管理 | 34.14% |

| データの管理 | 33.92% |

| パフォーマンスの管理 | 39.13% |

| Data Guard | 43.39% |

| Grid Infrastructure | 53.84% |

| Real Application Cluster Database | 37.83% |

勉強時間は20時間以上確保しよう

ブロンズ、シルバー、ゴールドに合格するには、それぞれ20〜40時間の勉強時間が必要と言われています。

一方で実技試験を伴うプラチナの難易度は圧倒的に高く、合格には350時間程度の勉強時間が必要です。

ただしこれらの勉強時間はあくまで目安であり、Oracle製品に全く馴染みがない人であればさらなる勉強時間を要することもあるでしょう。

またゴールド及びプラチナに関しては、研修を受ける必要があるため、上記の勉強時間に上乗せしてさらに時間がかかります。

ゴールドまでに関しては比較的短い勉強時間で取得できるため、年齢や性別を問わず幅広い人が受験する資格です。

受験料は13,600円から

オラクルマスターにはオンライン試験と会場試験の2つがあります。各試験の受験料は以下の通りです。

| オンライン試験 | 会場試験 |

|---|---|

| 13,600円(税抜) | 26,600円(税抜) |

ちなみにオンライン試験は、Bronze SQL 基礎Ⅰと12c SQL 基礎の2つになります。それ以外は全て会場試験となるため注意しましょう。

2つのオンライン試験に関しては、会場で受けることも可能です。その場合でも料金は13,600円になります。

なお個人で受験チケットを購入する際の支払い方法は、クレジットカード払いが推奨されています。

またORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験の受験料は238,000円です。

オラクルマスターの資格難易度ランキングでの位置づけ

オラクルマスターの中でも各グレードによって難易度はかなり異なります。

最上位のプラチナは、IT関連資格の中でもかなり難易度が高い部類です。一方で入門者向けのブロンズは比較的易しい試験と言えます。

ブロンズに関しては1ヶ月程度きちんとべん級すれば十分合格できるレベルです。

オラクルマスターの難易度を偏差値で表すと?

オラクルマスターにおける各グレードの偏差値は以下の通りです。

| グレード | 偏差値 | 同程度の偏差値を持つIT系資格 |

|---|---|---|

| プラチナ | 67以上 | ITサービスマネージャ試験・システムアーキテクト試験 |

| ゴールド | 65程度 | 日商マスター・応用情報技術者試験 |

| シルバー | 55程度 | 3次元CAD利用技術者試験1級・準1級 |

| ブロンズ | 50程度 | Javaプログラミング能力認定試験1級・P検2級 |

プラチナになるとIT系国家資格の最高峰と言われる高度情報技術者試験と同レベルになります。またゴールドは応用情報技術者試験と同水準の難易度です。

よって情報処理技術者試験のレベル区分に置き換えるなら、プラチナが最上位のレベル4、ゴールドがレベル3ということになります。

他のIT系の資格と難易度を比較

他のIT系資格とオラクルマスターの難易度を比較してみましょう。

ITサービスマネージャ試験(SM)

ITサービスマネージャ試験は情報処理推進機構が主催する高度情報技術者試験の一つです。

ITサービスマネージャには、ITサービスの改善を通して安全性及び信頼性を高めることで、IT投資効果を最大化することが求められます。

資格の偏差値は68で、オラクルマスターのプラチナと同レベルと言えるでしょう。ちなみにITサービスマネージャ試験に受験資格はなく、受験ハードルはプラチナよりも低い試験です。

ITサービスマネージャ試験は下記の記事で詳しく解説しています。

システムアーキテクト試験(SA)

システムアーキテクト試験も高度情報技術者試験の一つです。システムアーキテクトの役割は、ITストラテジストからの提案を元に、システムの要件定義やその実現に向けたアーキテクチャの設計を行うことになります。

システムアーキテクト試験の難易度もオラクルマスターのプラチナと同程度です。

その偏差値は68で、合格率は15%程度のため、かなりの難関試験と言えるでしょう。

ITサービスマネージャ試験は下記の記事で詳しく解説しています。

日商マスター

日商マスターは情報技術の指導者向けの資格です。情報通信技術に精通し、かつ最新ツールに関するスキルを備えていることが求められます。

日商マスターの偏差値は65で、オラクルマスターのゴールドと同程度の難易度です。ちなみに日商マスターに認定されるには以下の条件を満たす必要があります。

-

日商PCプロフェッショナル認定証を保有

-

日本商工会議所が指定する集合研修を受講

-

日商簿記初級以上・原価計算初級・電子会計実務検定3級以上のいずれかを取得

-

第一次試験(指導実績リスト・指導実績レポートの提出)に合格

-

第二次試験(面接試験)に合格

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、高度なIT人材に求められる業務上の知識や技能を測る試験です。オラクルマスターのゴールドと同程度の難易度であると言われています。

試験の偏差値は65で合格率は20%台前半と、比較的難易度が高い試験と言えるでしょう。

受験資格はありませんが、ある程度経験を積んだエンジニアが多く受験する試験です。

応用情報技術者試験は下記の記事で詳しく解説しています。

CAD技術者検定1級・準1級

三次元CAD技術者検定では、コンピュータを用いた設計支援ツールであるCADの活用スキルが試されます。

3Dプリンターに代表されるような3次元でのものづくりは進歩を遂げており、これからに時代に需要のある資格と言えるでしょう。

1級及び準1級の偏差値は54で、オラクルマスターのシルバーと同水準です。これらは比較的難易度の低い試験と言えるでしょう。

CAD技術者検定試験は下記の記事で詳しく解説しています。

Javaプログラミング能力認定試験1級

Javaプログラミング能力認定試験は、Javaを用いたプログラミングの知識及び技能を測る試験です。偏差値は1級が49、2級が45程度、3級が40以下と言われています。

そのため、実技試験である1級の難易度はオラクルマスターのブロンズと同程度です。

難易度の低い試験ですが、仕事に役立つ実用的なスキルが身に付くため、ブロンズと合わせて取得することをおすすめします。

JAVAプログラミング能力認定試験の詳細は下記の記事をチェックしてください。

P検2級

ICTプロフィシエンシー検定試験(P検)は、一般的なパソコンスキルを測る検定試験です。2級までは受験資格がなく、比較的簡単な試験だと言えます。

偏差値は48、合格率は50%程度で、オラクルマスターのブロンズと同程度の難易度です。

P検の試験はオラクルマスター同様、CBT方式で行われます。

P検定2級は下記の記事で詳しく解説しています。

オラクルマスターはなぜ注目の資格なのか

オラクルマスターは知名度の高い人気資格です。以下のように豊富なメリットを持つため、注目されています。

実務で活きるスキルが身につく

日本のリレーショナルデータベース管理ソフトウェア市場において、オラクル製品は1993年以来トップのシェアを守り続けています。

現在日本で利用されているRDB管理ソフトウェアの約50%がオラクル製品です。そのため、オラクルマスターのスキルは様々な職場で活かすことができます。

オラクルマスターは専門性の高いエンジニア資格のた、特にシルバー以上に関しては就職後に実務経験を積んでから取得するのが一般的です。

オラクル製品を扱えるIT人材は重宝されるため、転職を期に有望なポストを与えられる可能性もあります。

年収1,000万円以上のエンジニア職も

オラクルマスターの取得者はオラクル製のデータベースを活用して、システム開発やデータベース管理業務に携わることが可能です。

資格保有者は企業のデータベース管理におけるチームリーダーとしての役割を期待されるため、それなりの年収が得られます。

ちなみにオラクルマスター取得者の平均年収は400〜600万円程度です。これでも平均以上の水準ですが、プラチナクラスのエンジニアになると年収1,000万円を超えることもあります。

また日本においてIT人材は不足しているため、資格の需要及び将来性は十分と言えるでしょう。

受験勉強自体にも価値がある試験

オラクルマスターの試験に不合格となった場合でも、その経験は無駄にはなりません。試験勉強を通して、データベース技術者としてのスキルは確実に向上するからです。

その知識を新プロジェクトや新機能に活用することで実務経験を積むこともできます。

またオラクルマスターはすぐに再受験が可能な試験なので、不足している部分を補って次回の試験での合格を目指しましょう。

受験するごとに受験料はかかりますが、年に5回までは挑戦できるので、根気よく勉強を続けることが大切です。勉強は上手くいかない場合は、通信講座を利用するなど対策法を工夫してみましょう。

履歴書でも評価される

オラクルマスターで得られるスキルは様々な職場で活用可能です。そのため資格を取得すれば、就職や転職を有利に進められるでしょう。また現職で昇進できる可能性もあります。

オラクルマスターはエンジニアの多くが取得を目指す資格であり、非常に認知度が高いです。

特にIT業界への就職や転職においては、履歴書にオラクルマスターと記載すれば良いアピールになるでしょう。

なお、履歴書に資格を書く際は原則として正式名称を用いる必要があります。記入例としては「○月△日 ORACLE MASTER Gold Oracle Database 12c 合格」などと記載すると良いでしょう。

オラクルマスターの勉強法は?

オラクルマスターの試験対策には以下の内容を参考にしてください。

独学が可能な人もいる

独学で合格を目指す場合は、まずは参考書を読んで構文などの知識を習得することから始めましょう。

参考書は3周程度読み返し、知識の定着を図ります。ある程度の知識を頭に入れたら、問題演習に進みましょう。

問題集を繰り返し解くことで、出題形式に慣れることが重要です。間違えた問題やわからない部分に関しては、参考書で復習し知識の穴を埋めることも必要になります。

また実際にオラクル製品を使いながら試験勉強を行うこともおすすめです。より実践的なスキルを身に付けることが可能です。

こうした勉強によって独学で合格する人も一定数存在します。

対策講座の活用もおすすめ

オラクルマスターの試験対策を独学で行うことに不安を覚える人もいるでしょう。特にシルバー以上はOracle製品に慣れている人でない限り、独学での合格はハードルが高いと言えます。

独学に自信がない場合は、オラクルマスター対策講座を利用するのが良いでしょう。初心者でも一からオラクルマスター対策を行える講座も存在するため、安心して勉強することができます。

対策講座には受講料が必要ですが、何度も不合格になり受験料を浪費するよりも合理的な選択と言えるでしょう。対策講座を利用した方が短期間での合格が目指せるため、受験にかかるストレスはかなり軽減できます。

また個別指導形式の講座もあるため、自分の理解度や予定に合わせた試験対策が可能です。

通信講座もあり働きながらでも対策できる

多忙な社会人には通信講座の利用はおすすめです。通信講座なら帰宅後の数時間で効率的な勉強が行えるため、勉強時間を満足に確保できない場合でも合格が目指せます。

また通信講座ならスマホやタブレットでも受講できるため、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間にも試験対策が可能です。

中にはかなりリーズナブルな受講料で初歩から丁寧に指導してもらえる講座も存在するため、通信講座は時間的にも経済的にもコスパの良い選択だと言えるでしょう。

オラクルマスターの申し込み方法

オラクルマスターの申し込みの流れをお伝えします。

ピアソンVUE社経由で申し込むのが基本

オラクルマスターの申し込みはピアソン社へ行うのが基本です。まずはピアソンVUEアカウントを取得します。

アカウントが取得できたらサインインを行い、Oracle Testing IDを入手しましょう。

続いてオラクルのウェブサイトにてOracle.comアカウントを取得します。そしてCertView(オラクル認定システム)の初回認証作業を行ってください。

その後試験予約に進みます。希望の試験日及び試験会場を選択しましょう。

ピアソンVUE社テストセンターの場所

オラクルマスターの試験はピアソンVUE社テストセンターで随時行われます。テストセンターは北海道から沖縄まで全国各地に存在します。

空席があれば試験日当日の予約も可能です。またテストセンターによって直接予約に対応しているところもあります。

受験料の支払いは受験チケットで行う

申し込みを行うには受験チケットを購入する必要があります。なお、実技試験に関しては受験チケットによる支払いはできません。

受験チケットの申し込み方法はWeb申込及び電話の2通りです。支払いは銀行振込・Learning Credits・クレジットカードで行えます。

個人で購入する場合はクレジットカードで支払うようにしましょう。受験チケットが届くまでには3営業日以上かかるため、余裕を持って購入するべきです。

ちなみに受験チケットの有効期限は6ヶ月になります。

また直接申し込みが可能なテストセンターに関しては、試験日当日に現金で支払いが可能なところもあります。

オンライン用受験チケット

Bronze SQL基礎Iと2c SQL基礎に関しては、オンライン用受験チケットを購入します。有効期限は同じく6ヶ月です。

オンライン用受験チケットを使って試験予約を行った場合、予約から48時間以内に受験しなければいけません。

なお、オンライン用受験チケットはピアソン社のテストセンターにおいても利用可能です。

オンライン用受験チケットを使えば、半額の受験料で試験が受けられるので必ずこちらを購入しましょう。

このチケットを使って会場受験も可能ですが、48時間以内の試験日しか選択できないため、自宅等での受験をおすすめします。

ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 12c 実技試験の申し込み

実技試験の申し込み及び空席確認は、Oracle Universityのコールセンターから行います。

受験料の支払い方法に関しては申し込み時の説明に従って下さい。Web経由での申し込みや受験チケットでの支払いはできません。

2020年度実技試験の試験日及び試験会場は以下の通りです。

| 試験日 | 試験会場 |

|---|---|

| 2020年6月18日 | トレーニングキャンパス赤坂 |

| 2020年9月16日 | トレーニングキャンパス赤坂 |

なお、実技試験では試験日から2週間前の集客状況によって開催判断が行われます。そのため、2週間前には申し込むようにしましょう。

オラクルマスターの難易度まとめ

オラクルマスターの難易度まとめ

- プラチナ合格には350時間の勉強が必要

- 偏差値50程度のブロンズは比較的簡単

- 試験対策には通信講座の活用がおすすめ

オラクルマスターの難易度について解説しました。

各グレードによって難易度は様々で、ブロンズやシルバーに関しては比較的簡単な試験です。

一方で実技試験を伴うプラチナになると、難易度はかなり高くなります。しかしその分取得のメリットが大きい資格です。

プラチナの取得者になると年収1,000万円超えも現実的となるため、エンジニアと活躍するには是非とも挑戦したい資格です。

試験勉強には通信講座を活用して、短期間での合格を目指しましょう。