【2025最新】税理士の予備校・通信講座ランキング|おすすめ9社を徹底比較!

「税理士の予備校か通信講座を受講してみたいけど、どれを選べばいいのか分からない…」

「通学か通信講座だったらどっちがおすすめ?」

このような悩みや疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

確かに初めて講座を受講するとなると何を基準に選んだらいいのかが分からず、なかなか踏み出せないですよね。

実際、税理士試験はどの資格学校を選択するかで結果が大きく変わります。

特に税理士初学者だとなんとなく講座選びをしてしまい、後になって「この講座は自分には合わなかった…」と後悔することも少なくないです。

そこでこの記事では、資格Times運営陣が実際に税理士試験に合格された方のお話をもとに税理士の予備校・通信講座をあらゆる面から徹底的に分析し、講座選びにもっとも大切な

- 講座の価格・費用

- 教材のクオリティ

- 学習サポート

- 受講可能な科目

- 会社の信頼性

の5つのポイントを元にランキング形式で紹介します。

このページにはプロモーションが含まれています

税理士のおすすめ予備校・通信講座ランキング

資格Timesでは現役税理士の脇田弥輝先生のアドバイスのもと、実際に教材を取り寄せ、講座担当者にお話を伺うなどして予備校各社を徹底調査しました。

以下ではその結果をもとに、税理士対策におすすめの予備校・通信講座9社をランキング形式で紹介していきます。

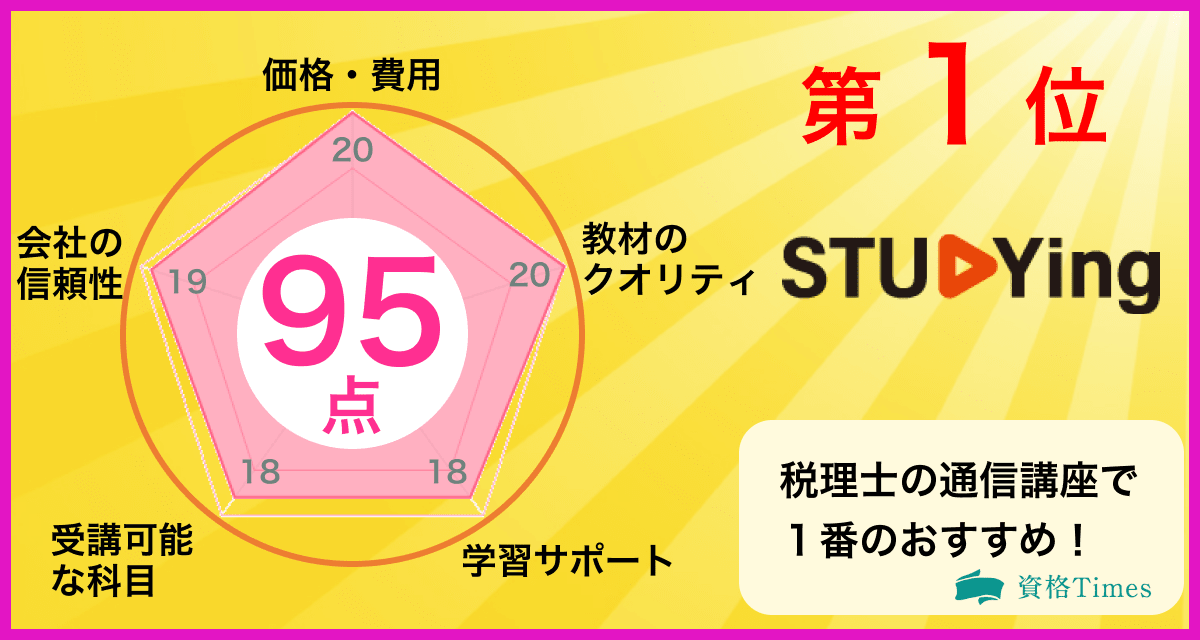

1位:スタディング

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:59,800円 税法1科目:49,800円 大手予備校の半額以下で受講できるコスパ最強講座 |

| 教材 | スマホで学べる高品質な講義・テキスト。隙間時間に勉強できるので働きながらでも税理士を目指しやすい。 |

| サポート | 独自のサポート機能を多く搭載。ただし質問対応には回数制限があるので注意。 |

| 対応科目 | 簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法 人気科目はあるが、マイナー税法は講座が用意されていない。 |

| 学習スタイル | オンライン |

スタディング(旧:通勤講座)はあらゆる税理士講座の中で最も講座費用が安い通信講座です。受講料は予備校の3分の1以下であり、コストパフォーマンスは抜群でしょう。

またスマホ学習機能も極めて優れており、通勤時間などの隙間時間を生かして効率よく学習を進めることができるので、仕事で忙しい社会人の方を中心に絶大な支持を集めています。

新進気鋭のオンライン講座ということでTACや大原ほど馴染み深くはありませんが、2024年度には360名以上の合格者(1科目以上合格している方を対象)を輩出しているなど、破竹の勢いで実績を伸ばしている今最も注目したい税理士講座です。

スタディングの評価項目

| コース名 | コース内容 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| 簿財2科目パーフェクト | 入門講義・Q&Aチケット30枚もついた最も手厚い講座内容 | 89,800円 |

| 簿財2科目アドバンス | 直前対策付きで最後の仕上げもバッチリ | 74,800円 |

| 簿財2科目ミニマム | 基本的なインプット・アウトプットを一通り完成できる講座 | 59,800円 |

| 簿財2科目冊子オプション | 簿財2科目の紙テキストで学習できる | 29,800円 |

| 税法合格(ミニマム) | 税法科目の基本的な知識習得・演習を行える講座 | 49,800円 |

| 税法合格(アドバンス) | ミニマムコースに加えて直前対策コース・Q&Aチケット10枚付 | 63,800円 |

| 法人税・消費税・相続税冊子オプション | 各税法科目のデジタルテキストを紙面でも学べる | 19,800円 |

| 国税徴収法冊子オプション | 国税徴収法のデジタルテキストを紙でも取り扱い | 14,800円 |

スタディングの税理士講座は簿記論・財務諸表論の2科目を59,800円(税込)から、その他税法科目を1科目あたり49,800円(税込)から受講可能です。

したがってスタディングで5科目全て受講した場合の費用は209,200円となります。

一方、予備校による税理士講座の費用相場は5科目でおよそ80万円なので、スタディングを利用した場合は予備校に通うよりも60万円程度安く講座を受講することができます。

もちろんスタディングの各講座には、よりサービスの優れた価格の高いコースが用意されていますが、全科目で最上位のコースを利用しても講座費用の合計は30万円を超えません。

この価格の差は言うまでもなく絶大であり、スタディングほどコストパフォーマンスに優れた税理士講座は存在しないと言えるでしょう。

また、簿記論・財務会計論のコースでは、講師と二人三脚で対策を進められるコーチングサービスも開講されており、こちらもコーチング付きのサービスとしては破格の安さで受講することができます。

| コース名 | 価格(税込) |

|---|---|

| 【コーチングサービス付き】簿財2科目 セット | 179,800円 |

| コーチングオプション(簿財2科目セット購入者用) | 月1回:58,000円 月2回:108,000円 |

なお、学生の方は学割で20%OFFクーポンを利用することも可能です。学生証があれば簡単な手続きで学割を受けられるので、ぜひご活用ください。

画像出典:スタディング公式HP

スタディング最大の特徴は隙間時間に学べるスマホ学習機能です。

スタディングでは講義動画の視聴はもちろん、テキストを読んだり問題集を解くのも全て手元のスマホ1台で行うことが可能です。

試験に頻出の箇所に的を絞って学習を行うため、隙間時間の短い中でも高い成果が出ることを見込める講座となっています。

通勤時間や仕事の休み時間など、ちょっとした時間にも効率よく勉強が進められるので、忙しくてなかなか勉強時間が取れないという方にはうってつけの講座だと言えるでしょう。

画像出典:スタディング公式HP

スタディングでは学習を補助する様々なサポート機能を利用することが可能です。

例えば「学習レポート機能」では日々の学習進捗がグラフで可視化されるので、学習スケジュールの管理やモチベーション維持に役立ちます。

また、志を共にする他のスタディング受講生と交流できる「勉強仲間機能」も存在し、互いに刺激し合いながら合格に向かって切磋琢磨することが可能です。

さらにコーチングサービスも該当コースを購入することで利用することができ、こちらのコースは講師から学習計画の策定から対話しながらの質問まで幅広いサポートを享受することができおすすめです。

こうした豊富なサポート機能が存在する一方で、質問対応は「アドバンスパック」「パーフェクトパック(簿財2科目コース限定)」を受講されている方に限定されており、1回の質問につき1,500円分のチケットを購入して質問を行わなければいけません。

ただ、こちらのチケットでは他の受講生のQ&Aも併せて閲覧することができます。他の受験生の質問回答を参考にすることで、ご自身の学習に役立てることができるでしょう。

スタディングの税理士講座で受講できる科目は、簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法・消費税法・国税徴収法の6科目です。同じ会計科目である簿記論と財務諸表論はセットになっています。

税理士試験での受験者数の多い順から6科目となっており、いずれも非常に人気の高い科目です。

国税徴収法と並んで人気の高い所得税法が受講できないのがやや残念ですが、この6科目があれば科目選択する上で支障はほとんど出ないでしょう。

スタディングの受講者数は急増しており、これまでの受講者総数は200,000人を突破しています。

2018年にはベストベンチャー100にも選出されており、2020年には東証マザーズ(現:東証グロース)への上場を果たすなど、破竹の勢いで成長しています。

また、スマホを最大限活かした学習という今の時代に合った勉強法が多くの受講生の評判を集めており、2024年度の税理士試験の合格体験談掲載人数は360名に上ります。

今後もこの合格者人数は拡大していくことが予想され、実績と勢いを兼ね備えた大注目の資格講座であると言えるでしょう。

スタディング税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

私も仕事をしながらの受験勉強になりましたが、通勤の電車の中で講義動画を見て勉強していたほか、電車を降りてからも理論音声を聴いて歩いていたりと、隙間の時間を最大限有効に活用して勉強することができました。

こうした隙間時間を最大限活用できるというのは、スタディングの良かったところです。 スタディング合格者の声

スタディングの利点は価格が安いこともありますが、すべてが電子教材であることから重い紙の教科書や問題集を持ち歩かなくても済むことだと思います。問題集もPDFなので何度でも出力して解くことができ、これもたいへん便利でした。

相続税法の担当の金澤先生の講義はたいへんわかりやすく、相続税とまったく縁がなかった自分でもすんなりと理解できました。 スタディング合格者の声

あまり勉強時間が取れない私にとってスタディングの簡潔さは本当にありがたすぎました。

最初は価格の安さで選ばせて頂きましたが、もし大手予備校と同じ価格だったとしても私は迷わずスタディングを選びます。 スタディング合格者の声

スタディング税理士講座を使って合格を果たした人の口コミとして、スマホ学習を絶賛する声のほかにも、コスパ面や時間がない中でも効率よく実力が身につくカリキュラムを絶賛する声が挙がっていました。

特に、コスパ面では敵なしの講座であるといえます。値段がネックで税理士講座の受講をためらっている人は、気軽に対策を始められるスタディングの税理士講座は非常におすすめです。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 価格 | 59,800円〜89,800円(簿財2科目) 49,800円〜63,800円(税法1科目) |

最も安い税理士通信講座 |

| テキスト | デジタルテキスト 冊子テキスト |

講義・テキストの質が極めて高い 冊子教材はオプションで購入可 |

| 講師 | 藤田健吾 中村博之 金澤美佐 倉井泰将 伊藤誠 |

スライドを使った板書不要の講義 科目別の専門講師が丁寧に指導 |

| 対応科目 | 会計:簿記論、財務諸表論 税法:法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法 |

人気6科目を受講可能 理論の記述も対策できる |

| オンライン教材 | 全ての学習がスマホで完結 | スマホ学習に特化したオンライン講座 隙間時間に効率よく学べる |

| 合格実績 | 360名の合格体験談掲載(2024年実績) | 各科目で多くの合格者を輩出 官報合格者による口コミも |

| サポート体制 | 学習レポート機能 勉強仲間機能 年度を跨いで学習継続可能 |

機能面でのサポートが充実 不合格でもそのまま次年度コースを継続受講可能 質問対応は回数制限あり |

スタディングのキャンペーン・割引情報

| クーポン・割引名 | 対象 | キャンペーン内容 |

|---|---|---|

| スタディング スキルアップ割引制度 | 全ての講座 | 現在スタディングを受講中の方が他のコースを受講する場合に割引適用 |

| スタディング学割 | 全ての講座 | 学生認証で受講料20%OFF |

| 合格お祝い制度 | 簿財2科目セット(ミニマム/アドバンス/パーフェクト)パック 法人税法・消費税法・相続税法・国税徴収法(ミニマム/アドバンス)パック |

合格時に10,000円分プレゼント |

スタディングについてあわせて読みたいおすすめ記事!

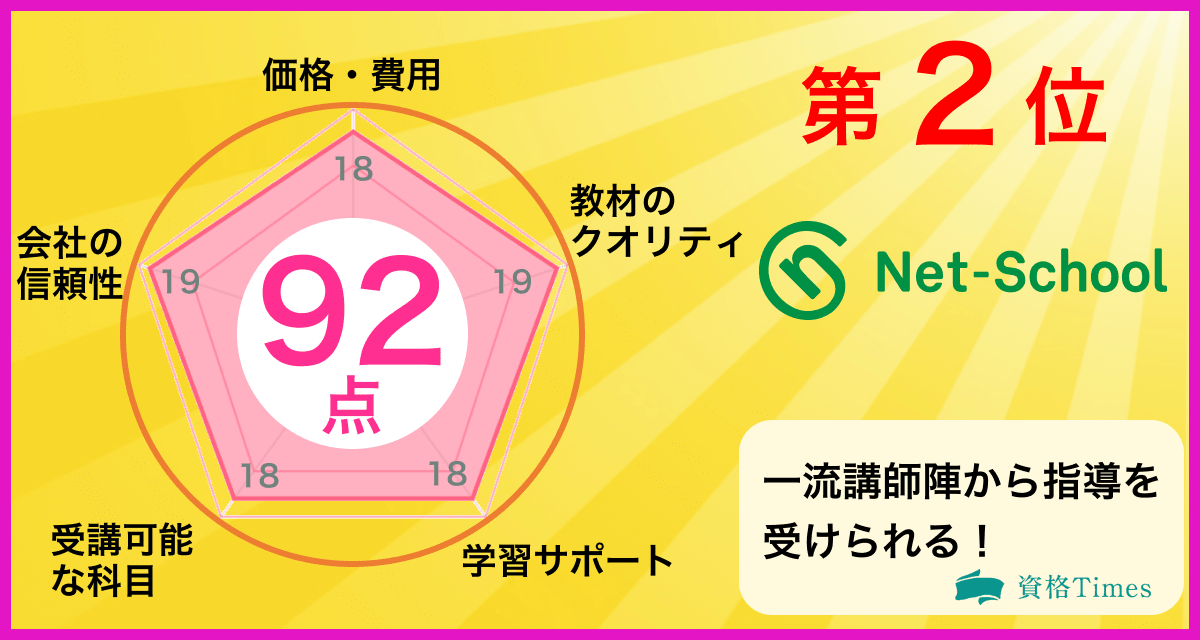

2位:ネットスクール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:201,700円 税法1科目:155,800円 オンライン講座としては割高。予備校と比較するとリーズナブルに受講可能。 |

| 教材 | 多くの受験生から人気を博すネットスクールオリジナル教材を使用 一流講師による講義と合わせて学習効果がアップ |

| サポート | 受講生専用のSNS「学び舎」にていつでも質問可能な体制を完備 ZOOMカウンセリングで講師に気軽に相談できる |

| 対応科目 | 簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法 主要科目に対応。マイナー税法科目は用意なし。 |

| 学習スタイル | オンライン |

アガルートの税理士講座は、各種簿記資格・税理士資格の対策講座で実績を残すネットスクール株式会社が提供しています。

本講座最大の魅力は、各科目の講義において経験豊富なエキスパート講師による指導を受けることができる点にあります。

各科目の本質を理解する一流講師陣が揃っており、初学者の方でも難解な税理士試験の内容をきっちりと理解することができるのです。

ネットスクールの評価項目

ネットスクールの受講料金は通信講座としては割高となっています。

| コース名 | コース内容 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| 簿記論/財務諸表論標準コース | 日商簿記2級からのステップに対応。簿記論と財務諸表論の対応をまとめて可能。 | 201,700円 |

| 簿記論標準コース | 簿記論に対応する標準コース | 145,600円 |

| 財務諸表論標準コース | 財務諸表論に対応する標準コース | 145,600円 |

| 法人税法標準コース | 法人税法に対応する標準コース | 155,800円 |

| 相続税法標準コース | 相続税法に対応する標準コース | 155,800円 |

| 国税徴収法標準コース | 国税徴収法に対応する標準コース | 77,500円 |

| 消費税法標準コース | 消費税法に対応する標準コース | 100,800円 |

ただし、お得に受講可能な一般教育訓練給付制度を利用できるコースも存在するため、こちらの制度も併せてチェックするようにしましょう。

ネットスクールの講義は、一流の講師陣が担当しており非常にわかりやすい点が特徴です。

受験生の躓くポイントとそれに対する最適解を各講師が持っているため、難解な税理士試験学習もネットスクールの講座ならサクサク進めることができます。

また、講義はオンデマンドに加えてライブでも実施される点が特徴的です。

毎回決まった時間に講義が展開されるため、その時間に合わせて学習を計画することで学習リズムを作りやすくなります。

ネットスクールでは受講生専用SNS「学び舎」を用意しており、こちらでは各種質問をいつでも講師に投げかけることができます。

こちらのコミュニティでは過去の質問も併せて閲覧することができるため、他の受講生の質問も併せてチェックすることで即座に疑問を解消することができるケースもあります。

また、ZOOMを使ったカウンセリングも受けることができ、学習の進め方など学習における様々なお困りごとについて気軽に質問できます。

ネットスクールの税理士講座で開講されている科目は

- 簿記論

- 財務諸表論

- 法人税法

- 消費税法

- 相続税法

- 国税徴収法

の6つです。

税理士試験の中でもメジャーな科目の講座が開講されており、ネットスクールだけでも官報合格を目指せる体制が整っています。

ネットスクールは日商簿記、全経簿記、税理士、建設業経理士の講座を開講しています。

各講座でこれまでに多くの合格者を輩出しており、簿記・会計系の資格に大きな強みを持つ通信講座であると言えるでしょう。

ネットスクールの税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

私自身仕事と両立しながらの受験ということで、始めた当初は非常に不安が大きかったのですが、実際に試験勉強を進めていくと穂坂先生の授業がポイントが絞られておりわかりやすく、終わってみれば仕事と両立しながらでも特に無理なく学習を進められました。 お客様の声より

面を通しての講義でも先生が前にいるかのように質問などにも親身に対応してくれてとても勉強しやすかったです。また、常に前向きな言葉をかけてくださる所にもとても勇気をもらいました。 お客様の声より

穂坂先生の講義は一つのテーマを掘り下げて、他のテーマとのつながりをもとに理解を深めていきます。だから知識が抜けにくく、変則的な試験問題にも対応できます。 最後は自分の言葉で会計の知識のない人に説明できるほど理解が深まっていました。 お客様の声より

ネットスクールの受講生の方の声として、講師の講義が非常にわかりやすく実力を飛躍的に伸ばすことができたという内容が多く挙げられました。

また、各講師が受講生一人一人に親身に対応してくれる点も受講生の声として多く挙げられています。

このように講師のクオリティの高さがネットスクールの大きな強みであるといえます。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:160,900円〜201,700円 税法1科目:77,500円〜155,800円 |

全体的な相場よりもリーズナブル |

| テキスト | 冊子テキスト | 市販でも多くの売り上げを記録するテキストを使用可能 |

| 講師 | 穂坂 治宏 田中 政義 熊取谷 貴志 山本 和史など |

各科目のエキスパートが指導を実施 |

| 対応科目 | 会計:簿記論、財務諸表論 税法:法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法 |

主要6科目の講座を受けられる |

| オンライン教材 | 講義 | educastを使用してオンライン講義を視聴可能 ライブ講義とオンデマンド講義を併用 |

| 合格実績 | 簿記論:全国平均の2.3倍 財務諸表論:1.67倍(どちらも令和元年試験実績) |

主要な科目で高い合格率を叩き出す講座 |

| サポート体制 | 受講生交流サイト「学び舎」で質問可能 ZOOMカウンセリング |

オンライン上でも気軽に学習に関する相談を申し込める環境を完備 |

3位:クレアール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:147,900円(割引込み) 税法1科目:137,460円(割引込み) 通信講座としては割高だが、通学予備校と比べるとかなり安い。 |

| 教材 | 頻出事項に絞った薄いテキストやオリジナルレジュメで効率的に試験対策ができる。 |

| サポート | 各種質問対応やその他学習相談も可能。大手予備校に引けを取らない手厚いサポートが魅力。 |

| 対応科目 | 簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法、消費税法 対策できる科目数は多くないので注意。 |

| 学習スタイル | オンライン |

クレアールの税理士講座は「非常識合格法」と呼ばれる独自の時短学習法が特徴の通信講座です。

科目ごとに学習内容を「合格に必要十分な論点」に絞っているので、無駄なく効率的に学習を進めることができます。

費用はそこまで格安ではないものの、予備校のような親身な学習サポートも実施しており、全体として通信講座と予備校の中間に位置するような税理士講座と言えるでしょう。

クレアールの評価項目

| コース名 | 割引価格 |

|---|---|

| 新・簿財アドバンスレギュラーコース | 147,900円 |

| 新・簿記論レギュラーコース | 113,680円 |

| 新・財務諸表論レギュラーコース | 113,680円 |

| 新・相続税法レギュラーコース | 117,160円 |

| 新・法人税法レギュラーコース | 137,460円 |

| 新・消費税法レギュラーコース | 82,940円 |

| 新・簿財アドバンス・短期速修コース | 142,800円 |

| 新・簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン | 224,460円 |

| 新・1年3科目合格パックコース | 205,900円 |

| 新・1.5年簿財アドバンス Aプラン | 193,720円 |

講座費用は受講するコースによって異なるものの、おおよその目安は割引・返金制度の利用込みで以下のようになっています。

ただし月毎に価格が変化していることが多いため、受講を検討されている方は必ず最新の価格をチェックしましょう。

| 科目 | 1年目に合格した場合の費用 | 2年目に突入した場合の費用 |

|---|---|---|

| 簿財2科目 | 10万前半~後半 | 約200,000円 |

| 消費税法 | 10万円弱 | ー |

| 相続税法 | 約10万円前半 | ー |

| 法人税法 | 約10万前半~中盤 | ー |

上記のようにクレアールのコースは簿財2科目は2ヶ年計画もあり、1年目に合格できた場合は2年目の受講料が返金されるほか、合格祝い金も受け取れるようになっています。

したがってクレアールで5科目受験した場合の費用は40万中盤~60万円程といえます。

スタディングほど飛び抜けて安いわけではありませんが、大手予備校と比べるとかなり安くなっていることが分かります。

画像出典:クレアール公式HP

クレアールでは学習範囲を重要論点に絞っているので、教材は中身が凝集された比較的薄いものとなっています。

試験範囲の膨大な税理士試験に挑戦する上で、こうした「選択と集中」を意識したカリキュラムはとても心強いです。

これにより、忙しい方でも試験での得点を最大化することができるというメリットを享受することができます。

また、通信講座なのでもちろん講義はいつでもどこでも視聴できるほか、講義中で使用される資料はダウンロードすることも可能です。ダウンロードした資料は印刷したり、iPadに落とし込んだりすることができます。

一方でスマホやタブレットを用いた学習システムは講義視聴のみとなっており、スマホであらゆる学習が可能なスタディングと比べると、隙間時間での学習効率は下がる点は残念なポイントです。

クレアールでは講座内容について担当講師に直接質問することができるので、講義や解説のブレなく安心して疑問をぶつけることができます。

また、受講内容の相談や学習スケジュールなどの相談も可能なので、学習上の不安をそのままにすることなく一つずつ着実に疑問を解消しながら学習を進めることができます。

ただしクレアールではこうした人の手によるサポートが充実している一方、スタディングのように学習フローをデータで客観的に確認したり、スマホやPCで日々の進捗をチェックすることはできません。

学習期間の長い税理士試験を闘うにあたり、自己管理が何よりも大切になるので、必要に応じてアプリなどでリリースされている学習管理ツールをうまく活用するようにしましょう。

クレアールの税理士講座で受講できる科目は、簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法・消費税法の5科目です。

難易度が易しく穴場科目である「国税徴収法」や選択必須科目でもある「所得税法」を選ぶことはできません。

また講座が5科目分しかないので、クレアールだけで税理士合格を目指そうとすると必然的に科目の組み合わせが上記5科目に限定されてしまうのが難点です。

よって、クレアールにはない科目での官報合格を狙いたいとお考えの方は、全科目を取り揃えている大原の税理士講座も併せてチェックすることをおすすめします。

クレアールは60年近い指導実績を持つ資格学校であり、これまで数多くの合格者を輩出してきました。

司法書士の合格者体験記にも多くの人の声が掲載されていることから、その実績は非常に高いものであるといえるでしょう。

また厚生労働省の認定を受けた教育訓練給付制度の対象講座も存在する点も信頼性を担保している点の一つであるといえます。

クレアールの税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

河野上先生の講義は説明・板書共に大変わかりやすく、講義途中には面白い雑談も交えてくださるため、飽きずに最後まで受講することができました。

受講することが全く苦にならず、楽しく学べる環境を提供してもらえたことも合格につながった一因かと思います。 クレアール合格者の声

このご時世、人が密集する場所に行くのは不安がある時期でしたので、その意味でも通信講義はちょうどよかったです。

また対面講義形式と違い、急な仕事などが入っても講義予定のキャンセルや再予約などを気にするストレスが発生しないのは精神衛生上すごく大きなメリットだと思います。 クレアール合格者の声

クレアールのテキストは、非常識合格法と言うだけあって、他校よりも内容が薄いのではないかと思っていましたが、内容は充実しており、それでいて重要な部分に集中した効率の良いものでした。 クレアール合格者の声

クレアールの合格者の口コミでは、特に河野上講師のメリハリの利いた分かりやすい講義を評価する声が多く挙がっていました。

また、非常識合格法により時間のない方でも効率よく学習できたとの声もいくつかみられました。

税理士試験は難関試験ですが、クレアールの試験に精通した講師とともに、一歩ずつ実力をつけられる講座であるといえるでしょう。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:147,900円(割引後) 税法1科目:137,460円(割引後) |

相場よりリーズナブル |

| 教材の特徴 | 範囲の絞られた薄いテキスト 解答力が身につく問題集 直前模試とヤマ当て講義も充実 |

非常識合格法による最短合格メソッド 理論問題集と計算問題集で出題範囲を攻略 クレアール推奨の科目選択式勉強法 |

| 講師 | 河野上浩司 加藤邦治 藤崎仁 |

解法マスター講義でアウトプットをサポート マルチデバイス対応講義で隙間時間を有効活用 スピード別で選べるコース編成 |

| 対応科目 | 会計:簿記論、財務諸表論 税法:法人税法、相続税法、消費税法 |

人気5科目に対応 |

| 合格実績 | 具体的な合格実績は不透明 | 簿記論・財務諸表論の合格者が多い |

| サポート体制 | 割引制度や返金制度が豊富 24時間対応のプロ講師による質問回答 教育訓練給付制度の対象講座 |

親身で誠実な対応が人気 不合格でも安心の各種サポート |

クレアールについて合わせて読みたいおすすめ記事!

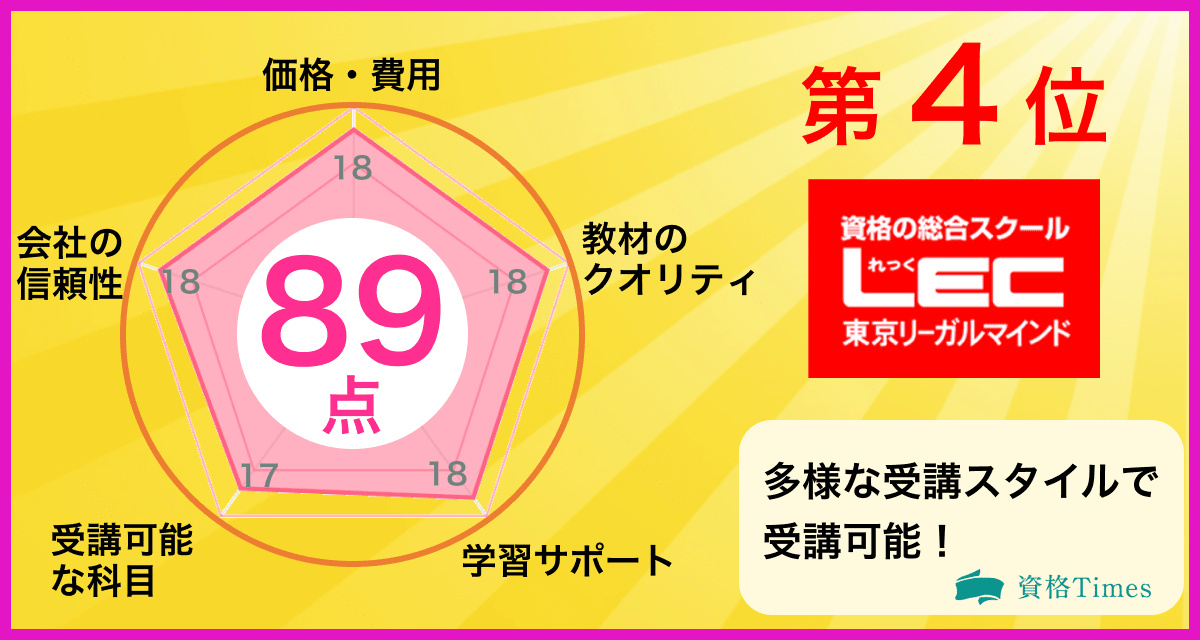

4位:LEC東京リーガルマインド

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 簿財2科目:247,800円(割引込み) 税法1科目:136,400円 |

| 教材 | 実績豊富な講師による明瞭な講義 |

| サポート | チューターに気軽に質問・相談可能 |

| 対応科目 | 簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法 |

| 学習スタイル | 通学(提携校含め全国に52校)・オンライン |

LECの税理士講座の大きな特徴として、学習スタイルを自分自身で選べる点にあります。

通信・通学講座共に洗練された内容に仕上がっているため、自宅でも校舎どちらでも質の高い学習を実現できるのです。

学習は数々の合格者を輩出してきたLEC自慢の講師陣と共に進められるため、受験ノウハウを惜しみなく吸収しながら知識を蓄えることができるでしょう。

LECの評価項目

LECの価格は予備校の中でもリーズナブルに抑えられており、以下の通り比較的出費を抑えつつ受講することができます。

| 科目 | Web受講(税込) | DVD受講(税込) |

|---|---|---|

| 簿記論 | 136,400円 | 180,400円 |

| 財務諸表論 | 136,400円 | 180,400円 |

| 法人税法 | 136,400円 | 180,400円 |

| 所得税法 | 136,400円 | 180,400円 |

| 消費税法 | 110,000円 | 145,200円 |

講座費用を見てみると、消費税法を含む5科目で655,600円、消費税法を除く4科目で545,600円となっています。

予備校の中では比較的安い水準であると言えるため、値段を重視したい人はぜひ候補の一つに入れておくとよいでしょう。

また、割引制度も充実しており、最大で40%引きになる場合もありますのでチェックしてみることをおすすめします。

画像出典:LEC公式HP

LECの税理士講座で利用する教材には、効率よく学習を行うための様々な工夫がなされています。

中でも、簿記論・財務諸表論を同時に学習するコースでは、学習の重複を限りなく減らして、最短でダブル合格を目指すことが可能です。

こちらの科目はそれぞれの共通点・相違点を意識して学習を進めることで、より本質的な理解を深めることが可能なので、合理的な学習を進められるコースであると言えます。

また、LECで用いる教材の中でも特に優れているのが、本試験での的中率が高い答練・模試です。

実際の試験での出題確率が高い問題を中心に質の高いアウトプットを繰り返し行える問題が勢揃いしています。

こちらの問題を有効活用して、試験で狙われやすい箇所を重点的に対策することで合格に大きく近づくことができるでしょう。

LECの税理士講座は無料体験を行うことができるため、自分に合っているかしっかりと判断した上で受講を決断することができます。

また、Web講座を受講することで、インターネットで質問&相談が行える「教えてチューター」を利用することが可能です。

一方で、全体的なスマホ学習の充実度に関しては、上記3講座の方が優れていると言え、オンライン学習には難点を抱えます。

LEC税理士講座のコースの一つである「税理士パーフェクトコース」では、以下の5つの科目の学習をすることが可能です。

- 簿記論

- 財務諸表論

- 法人税法

- 所得税法

- 消費税法

また、他社の予備校と同様、会計科目である簿記論・財務諸表論はダブル合格を目指す専用コースが用意されており、最低限のラインナップが整備されていると言えます。

残念ながら、LECの税理士講座では合格者数や合格率についての記載がありません。

一方で、LECは司法試験や行政書士などの他の難関資格において、以下のような優れた実績を叩き出しています。

- 司法試験:5年連続最年少合格者を輩出

- 行政書士:有料講座受講生合格者数654名(2024年度)

- 弁理士:2017〜2022年、初回受験合格者の5人に4人がLEC出身

LECは大手資格講座会社の一つですので、税理士講座の合格実績は記載されていないものの、LEC自体の信頼性は申し分ないと言えるでしょう。

LECの税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

何度でも視聴できるというWeb講義の特性を利用して、あらかじめ控えておいた授業回や時間での「富田講師が受講生を激励する場面」をたまに見返し、モチベーションの維持向上に使わせていただいていました。 LEC 合格体験記

並木先生の授業は重要項目を効率よく押さえられていたので、少ない時間で勉強をしなければならない身としては非常にありがたかったです。また、受講内容に関連した小ネタなども面白く、良い息抜きになりました。 LEC 合格体験記

教材や講義の板書等は全体的にシンプルに作られているため、目で追いやすく良かったです。また、LECを選んだ一番のきっかけが講師の富田先生でしたので、全体的に頭に入りやすかったと個人的に感じています。 LEC合格体験記

LECの利用者からは「リーズナブルな価格でLECに決めたが、指導力の高い講師に出会えてよかった」など、低価格でも質の高い授業が受けられる点を評価する声が多く寄せられていました。

また、特に財務諸表論を担当されている並木講師のユーモア溢れる授業が人気であり、多くの受講生が楽しみながら学習を進められていることが伝わってきました。

LECの税理士講座については、以下の記事でより詳しく解説しています。

5位:資格の大原

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 簿財各科目:230,000円 税法1科目:248,000円 講座費用は非常に高い。 |

| 教材 | 大手予備校ならではのノウハウが詰まった教材で、毎年官報合格者が続出。 |

| サポート | 講師による徹底した学習サポートを受けられる。定期的なミーティングや添削指導も充実。 |

| 対応科目 | 全科目に対応。ミニ税法で合格を目指したい方も安心。 |

| 学習スタイル | 通学(全国に48校)・オンライン |

大原の税理士講座の最大の魅力は官報合格者(5科目すべてに合格)の占有率にあり、毎年合格者全体の半数以上が大原生という圧倒的な数の合格者を輩出しています。

このような素晴らしい実績を出せる背景には、カリキュラム・教材・講師の質など、学習に直結する要素をすべて高い次元で実現していることにあり、学習面では文句なしの講座だと言えるでしょう。

一方で講座費用はかなり高く、他社の2倍以上の費用がかかってしまうこともある点には注意が必要です。

大原の税理士講座の評価項目

| 講座の種類 | 対応科目 | 受講料 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 初学者一発合格コース | 簿/財/法/所/相/消/国/住/事/固 | 簿/財:225,000円 法/所/相:248,000円 消/国/住/事/固:152,000円 |

初心者に無理のない学習ペースで進められる定番コース |

| 初学者一発合格コース[時間の達人] | 簿/財/相/消 | 簿/財:225,000円 相:248,000円 消:152,000円 |

忙しい社会人向けのコース |

| 簿記・財表初学者一発合格パック | 簿/財 | 398,000円 | 必須科目である簿記と財務諸表を徹底的に対策することができる |

| 簿記知識習得コース[税理士入門/簿記要点マスター] | - | 10,000円 | 基礎である簿記の要点をしっかりとマスターするためのコース |

※受講料は全てWeb講座価格

大原の税理士講座は講座価格が高く、受講するハードルが高いのがネックとなっています。

簿記論・財務諸表論講座の価格は初学者一発合格コースをみると、どちらも225,000円(税込)となっており、簿記・財表のセットパックは398,000円(税込)と、1位のスタディングの約4倍の高価格です。

そのため初めての人が5科目合格を目指す際には、100万円近くかかってしまうことも想定されます。

他社予備校の相場価格よりも高めの値段となるので、受講時の出費には注意する必要があると言えるでしょう。

画像出典:資格の大原公式HP

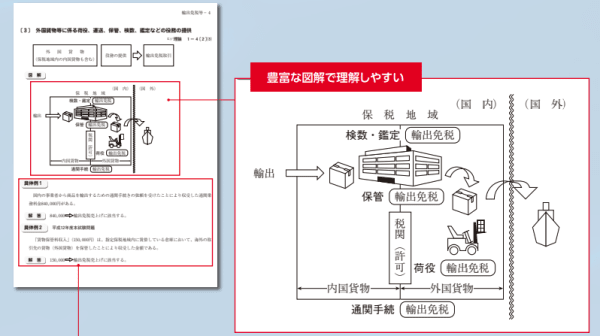

簿記や税務の学習は量が膨大なので全てを暗記で乗り切ることは難しく、深い理解を伴い知識を定着させることがとても大切になります。

大原の税理士講座のテキストは、わかりにくい内容も図解や具体的な事例を豊富に取り扱うことにより、内容理解を促進させるテキストに仕上がっています。

また、暗記効率にもこだわりを入れていることから、理解面と暗記面のバランスの良い学習を可能にする初心者に優しいテキストといえるのです。

実際、これらのこだわりの教材は多くの人から好評を受け、合格者も多数輩出しており、このテキストを何度も回すことで合格に必要な力を着実に身につけることができるでしょう。

大原最大の魅力は、講師1人1人が受験生に寄り添って徹底サポートを行ってくれる点にあります。

学習面では、弱点克服に必要な知見を得られる添削指導が充実しており、特に理論問題の記述力向上に大きな力を発揮します。

記述力はプロからの鋭い指摘を交えて訓練することで、飛躍的に伸ばすことができるため、ぜひ積極的に活用することをおすすめします。

また、気軽に質問できる環境が整えられていることから、疑問点もすぐに解消することができます。

更に、モチベーション面での悩みも「サクセスミーティング」でしっかり相談にのってくれるため、総じて心強いサポート体制が整っていると言えます。

大原の税理士講座はその種類の豊富さも特徴の1つであり、マイナー科目である酒税法・事業税法・住民税法なども含めた11科目すべての講座を開講しています。

このように大原はすべての受講生のニーズに対応していることから、この項目の評価は最高峰となっています。

受験者数の少ない科目を受験する予定のある人は、ぜひ大原の受講を検討してみてはいかがでしょうか?

大原の税理士講座は、数ある大原の講座の中でも非常に高い実績を残している講座として、その信頼性はピカイチです。

2024年度は264名の官報合格者を輩出しており、45.6%という驚異の官報合格占有率を誇っています。

これだけの結果を残している予備校・通信講座は他になく、合格実績の面では大原が圧倒的に優れていると言えるでしょう。

大原の税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

1年で合格できたのは本当に先生方のおかげです。

何度も質問に行ってしまいましたが、いつも丁寧に教えてくださりありがとうございました。

勉強の進め方についてもアドバイスいただけたので3科目同時にこなすことができました。 大原喜びの声より

勉強時間を確保できず、学習にかなり遅れをとった時期もありましたが、そのような際にも親身に相談に乗ってくださり大変助かりました。

野田先生、大井先生のお力添えがなければ、合格はなかったと思います。1年間誠にありがとうございました。 大原喜びの声より

講義で分からなかったことを頻繁に質問してしまいましたが、先生方は、一つ一つ分からないことを熱心に教えて下さいました!

また、解答速度が求められる税理士試験で一緒に自分に合う解答方法を模索してくださりありがとうございました! 大原喜びの声より

大原生の口コミでは、講師への感謝の気持ちを伝える声が大多数を占めていました。

講師の分かりやすい指導と親身なサポートが、大原の圧倒的な合格実績につながっていることが伺えます。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 価格 | 398,000円(簿財2科目) 152,000円〜248,000円(税法1科目) |

受講料は高め |

| テキスト | 冊子テキスト | 計算テキストから直前対策テキストまで用途に合わせた多種多様なテキストを完備 |

| 講師 | 上間講師 諸藤講師 早川講師 久保田講師など |

講師は実力派揃い 各科目の必要なノウハウを余すことなく完備した講座 |

| 対応科目 | 全科目対応 | 酒税法などマイナー科目の講座もバッチリ完備 |

| オンライン教材 | Web講座で講義をいつでも見られる 時間の達人コースでは教室講義にWebフォローを追加可能 |

Web講座では好きなタイミングで講座を見返せる Webテキストは対応していない。 |

| 合格実績 | 官報合格者の半数近くが大原出身(2024年度実績) | 税理士講座の中で突出した合格実績を叩き出す。 全科目満遍なく合格者を輩出し隙のない合格実績を実現 |

| サポート体制 | サクセスミーティング 質問対応 教室聴講制度 合格後の就職・転職サポート |

予備校ならではの1人1人に寄り添った手厚い学習サポートを実現 試験合格後のサポートも兼ね備えた講座 |

大原の税理士講座についてあわせて読みたいおすすめ記事!

資格の学校TAC

画像出典:TAC公式HP

資格の学校TACは言わずと知れた超大手予備校です。TACの税理士合格者祝賀会には毎年非常に多くの人が参加しており、予備校の中でも強い存在感を放っていると言えるでしょう。

もちろん税理士試験の11科目全ての講座が用意されており、マイナーな科目でチャレンジしたい場合も安心です。

なお、TACも提携校含め全国各地に36校もの校舎を構えている一方で、校舎は都市部に偏っています。例えば東北地域には1ヶ所(仙台校)しかないので、通学希望の際は注意が必要です。

TACの評価項目

TACの講座費用は受講するレベルによって異なりますが、単科目講座では1科目当たり15万円から30万円程となっています。

他にも複数科目がセットになったパックコースや5科目全てがセットになった本科生コースが存在し、セットで受講する科目数が多いほど割引率が大きくなる仕組みです。

また、受講期間も価格に影響し、基本的には受講期間が短いほど安くなります。

このようにコースによる価格の差が大きいですが、単科目だと約10万後半~20万中盤、5科目セットだと1科目あたり15万円ほどになると考えておけば良いでしょう。

上記を総合するとTACの5科目合計の講座費用は75万~80万円弱となり、予備校の中でも一般的な価格だと言えるでしょう。

画像出典:TAC公式HP

TACの一番の強みはやはり「講師陣の質の高さ」でしょう。

TAC受講生の講師に対する満足度は100%近くであり(2024年度受講生アンケート)、優秀な講師陣による熱意ある講義を受けることができます。

内容の理解を促進させるわかりやすい解説はもちろん、解法テクニックのレクチャーから本試験を想定した演習問題など、充実の内容です。

また、テキストは合格に必要なエッセンスが抽出されているだけでなく、図解を効果的に用いることで視覚的にもわかりやすいように配慮されています。

TACの税理士講座では、試験に精通した専任講師・実務家講師が策定した合格戦略を基に、科目別合格を目指すことができます。

各科目ごとに本試験を徹底分析し、最適なプランを提供してくれるため、最小の努力で最大の成果を得ることができます。

もちろん、他の講座と同様ネットで受講できるWebフォローサービスや、質問・相談サービスなども標準装備しています。

TACの税理士講座では、11科目全ての合格を目指すことが可能です。

またコースは以下のように分かれており、複数科目の同時合格を目指すこともできます。

- 簿記論・財務諸表論コース

- 法人税法・所得税法コース

- 相続税法・消費税法コース

- 酒税・固定・事業・住民・国徴コース

特に、マイナーな5科目は一つのコースで一気に合格を目指すことができるので、これらの取得を考えている方には特におすすめです。

ご存知のように、「資格の学校TAC」は最大手講座会社の一つです。これまで多数の受講生を、難関資格合格に導いてきた実績があります。

税理士講座では、過去13年で3,918人もの合格者を輩出しており、多くの受験者に支持されていることがわかります。(2011年〜2023年度実績)

歴史のある講座会社であることから、信頼性は申し分ないでしょう。

TACの税理士講座を実際に使った人の口コミ(一部抜粋)

簿記論に合格することができ嬉しいです。分かりやすい講義と、いつも前向きになれるアドバイスをいただき、本試験まで頑張り続けることができました。感謝しています。本当にありがとうございました。 合格者が語るTAC講師の魅力

TACの効率的なカリキュラムのもとで学習を進められたので、仕事との両立ができました。試験のトレンドを的確に把握した答練やテキストを繰り返し解くことで、本試験でも正答すべきポイントを考えながら冷静に問題に取り組めました。 税理士 合格者の声

前回の試験では合格科目がなく、モチベーションの維持が大変でしたが、なんとか試験まで学習を続け、合格することができました。分かりやすい講義と的確なアドバイスをくださった講師に感謝しています。 税理士 合格者の声

受講生からも「恩師に出会うことができた」と熱量の高い口コミが多く寄せられています。

通学講座が主な予備校において、担当講師は質問や相談にも乗ってくれる頼れる存在なので、講師の質の高さは講座満足度に直結すると言えるでしょう。

資格試験のFIN

画像出典:FIN公式HP

資格試験のFINは会計系資格を中心に講座を展開している通信講座です。

FINの税理士講座の開講科目と講座費用は以下のようになっています。

| 科目 | コース名 | 講座費用(税込) |

|---|---|---|

| 簿財2科目 | 簿財上級 | 78,000円 |

| 簿財2科目 | 簿財入門 | 98,000円 |

| 消費税法 | 消費税法 | 48,000円 |

| 簿財+消費税法 | 簿財上級+消費税法 | 118,000円 |

| 簿財+消費税法 | 簿財入門+消費税法 | 138,000円 |

このように講座費用はかなり割安なものの、科目は簿記論・財務諸表論・消費税法の3科目にしか対応していません。

また、以下のようにテキストのクオリティは高く学びやすい教材を提供しているものの、FIN自体がまだ開講してから数年の通信講座であるので、今のところ講座に関する情報もほとんどないのが実情です。

画像出典:FIN公式HP

受講生による合格体験記なども見当たらないので、受講を決めるにはあまりにも不明点が多いと言えるでしょう。

資格スクール大栄

画像出典:大栄公式HP

大栄も資格学校として広く知られている予備校です。校舎は全国に点在しているので、目にしたことがある人も多いでしょう。

講座が用意されている税理士科目はLECと全く同じであり、簿記論から消費税法までの6科目と、TACや大原と比べると科目数としては充実しているとは言えません。

大栄の税理士講座費用は、簿記論・財務諸表論が1科目あたり254,320円、法人税法・相続税法が1科目あたり250,690円、消費税法が150,260円です。

このように講座費用は予備校の中でも高めとなっています。

CPA

画像出典:CPA公式HP

公認会計士試験対策で有名なCPAですが、税理士試験対策講座も提供しています。通学形式の全日制の講座だけでなく、WEBで授業を行う通信講座も存在します。

WEB通信講座の場合、198,000円~588,000円という受講価格になっています。また、通学コースの場合、150,000円~496,000円です。

WEB講座を受講した場合でも税理士試験の総合的な対策となると相場の受講価格よりも高い講座費用がかかることになるといえます。

ただし、CPAでは税理士試験合格後を見据えて真に活躍できる税理士を育成するという目標を掲げており、実務でも活かせるノウハウを通学形式でしっかりと学べる点は魅力的といえるでしょう。

おすすめ税理士予備校・通信講座比較表

| 順位 | 講座名 | おすすめポイント | 総合点 | 価格 | 教材 | サポート | 科目数 | 信頼性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | スタディング | 破格の安さと高品質なスマホ教材 | 94 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |

| 2 | ネットスクール | 破格の安さと高品質なスマホ教材 | 92 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |

| 3 | クレアール | 重要論点に絞った講座内容 | 90 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 |

| 4 | LEC | 予備校の中では手ごろな価格設定 | 89 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |

| 5 | 大原 | 他を圧倒する合格実績 | 88 | 12 | 19 | 18 | 20 | 19 |

上の表は、資格Timesがおすすめする予備校・通信講座の上位5社を比較した表になります。

各社それぞれに強み・弱点があるものの、総じてどこも大変優れた講座を提供しています。

そのため、この表に掲載されている5社を中心に税理士講座を検討することで、自分に合うより良い講座を検討することができるでしょう。

各講座の価格・実績比較表

| 会社名 | 値段(税込) | 実績 |

|---|---|---|

| スタディング | 簿財2科目:59,800円 税法1科目:49,800円 | 360名以上の合格体験記を掲載(2024年度実績) |

| ネットスクール | 簿財2科目:201,700円 税法1科目:77,500円〜 | 各科目で全国平均を大きく上回る合格率を記録 |

| クレアール | 簿財2科目:147,900円 税法1科目:82,940円~ | 60年近く指導実績をもつ |

| LEC | 簿財2科目:247,800円 税法1科目:136,400円 | 税理士講座以外にも多くの難関資格合格実績をもつ |

| 資格の大原 | 簿財2科目:398,000円 税法1科目:248,000円 | 官報合格者の半数近く(264名)が大原生(2024年度実績) |

上記の表から分かるように費用面においては「スタディング」が圧倒的に安いです。実績面についてはランクインしている講座はどれもしっかりとした実績があることが伺えます。

合格者数で言えばやはり大原が目立って優れていると言えるでしょう。

スタディングは支出を抑えたい社会人におすすめ

スタディングの税理士講座は次のような方に特にお勧めです。

- 1科目20万円(5科目で100万円近く)も払えない人

- 朝から晩まで仕事で机に座って勉強する時間がなかなか取れない人

- 王道の科目の組み合わせ(簿財2科目+法人税法+消費税法+相続税法or国税徴収法)で税理士合格を狙う人

上記の表を見てわかるように、税理士講座は価格の高さがネックとなる場面が多いです。そのため、やはり超低価格で受講できるスタディングの税理士講座の魅力が際立ちます。

スタディングなら5科目合計で20万円程度と、予備校よりも60万円近く安い圧倒的価格で受講することができるのです。

講座もスマホに特化した内容となっており、多忙な社会人の方でも隙間時間に効率よく学べるので、この機会にぜひスタディング税理士講座の受講を検討してみてはいかがでしょうか。

ネットスクールは講師の質にこだわりたい人におすすめ

ネットスクールの税理士講座をおすすめする人の特徴として次のようなものが挙げられます。

- わかりやすい講師から直接指導を受けたい方

- オンラインでも双方向のライブ講義を受講されたい方

- 人気の教材を活用して学習を進めたい方

ネットスクールは冒頭でも述べたように、経験豊富な講師陣からのわかりやすい指導、各種の学習アドバイスを受けることができます。

そのため、講師のクオリティのこだわりを持たれる方におすすめの通信講座です。

また、ネットスクールでは通信講座としては珍しいライブ講義・オンデマンド講義の両方を用意しています。

オンライン上でライブ講義を受講されたい方にも最適な通信講座となります。

大原・TACは合格者数を重視する通学希望者におすすめ

大手予備校である大原・TACは、次のような方に向いていると言えます。

- 1科目20万円(年間20~40万円)の支出に耐えられる人

- 合格実績の優れた予備校が良い人

- 自宅や職場の近くに通える校舎がある人

- 酒税法・住民税・事業税・固定資産税など、マイナー科目の受験を決めている人

大原やTACはやはり講座料金が高額なので、そもそも支払いができるかどうかが一つのポイントとなります。

年間20~40万円の受講料が許容できるのであれば、合格実績の高い大原やTACは非常に安心感がありおすすめです。

また、酒税法などのマイナー科目を受験する場合は、そもそも大原やTACに通わなければまともな対策をすることができないので(マイナー科目は他社では扱っておらず、さらに独学用の教材も不揃い)必然的に大原かTACのお世話になるでしょう。

クレアール・LECがおすすめの人

クレアールやLECの税理士講座がおすすめなのは次のような方々です。

- スタディングだと質問対応等のサポートが少なく不安な人

- 大原やTACは流石に高すぎて厳しい人

- オンラインでも丁寧なサポートのもとで勉強したい人

クレアールやLECは、スタディングほど安くはないものの各種サポートが非常に充実しており、合格までなんら不足感なく学習を進めることができます。

オンライン教材の使いやすさや合格実績の面で劣る部分はありますが、どちらも指導歴の長い信頼できる予備校なので、受講して失敗したと感じることは稀でしょう。

税理士講座を選ぶ際に知っておきたい5つのポイント

今回は、現在税理士としてご活躍されている脇田弥輝先生に、税理士予備校・通信講座の選び方についてアドバイスを頂きました。

税理士の脇田弥輝です。出産後に受験勉強を開始し、税理士の資格を取得しました。

税理士試験に向けた教材の選び方などについて、自身の経験をもとにコメントさせていただきます。

価格・費用

税理士予備校で5科目を受講する際の相場価格は80万円ほどです。

一方、通信講座の相場価格は40万円~50万円台程となっています。

この価格差は多くの人にとって無視できないものとなるため、価格面に制約がある方は基本的には通信講座を受講することがおすすめです。

ただ、税理士試験は超難関資格となっており、自分に合った講座を取らないと合格は難しいので、内容を見ずに価格だけで講座を判断することがないようにしましょう。

教材のクオリティ

この項目は、税理士試験の土台となる基礎学力・応用力を身に着けるための核となる要素となってくるため、入念にチェックをしておく必要があります。

見るべき要素としては、

- 図や具体例をたくさん使っているか

- 演習の解説が充実しているか

- 講義の様子

などが挙げられます。

上の2つは、これから長い間使っていくテキスト面を見る際に大切な要素であり、これが抜けているとスムーズに内容を理解するのが難しくなってしまいます。

また、講義は講師によってそれぞれ特徴があるため、人によって向き不向きが当然あります。

集中して聴けるように、あらかじめ講義の相性の良さもチェックしておくことがおすすめです。

重要度の把握がしやすいかにも注目

教材は、重要度や頻出度がひと目で分かるものがいいでしょう。また、余白が多いものの方が、自分のメモを書き込めます。

文字は二色刷りくらいがカラフル過ぎず、自分ルールでマークしたり書き込めるのでお勧めです。

税理士試験は試験範囲が膨大ですから、重点的に学ぶべきところが明確になっているかどうかは、教材の使いやすさや学習効率に大きく関わってきます。

また、テキストのデザインやカラーについても、自分の学習スタイルに合ったものを選択するように心がけましょう。

学習サポート

税理士試験を勉強していく中で、多くの人が困難に立ち向かうことになるため、サポート体制はその逆境を乗り切るために必須です。

学習面では、質問体制が整っているか・添削指導を行ってくれるかは、弱点を克服するために有効なサポートなので、あるかどうかはチェックが必要になります。

また、忙しい人にとっては、隙間時間で勉強できるようにするために、スマホ学習サポートがついているかどうかも見るべき観点の一つです。

通学講座選びは立地も重要

資格予備校では通学でも通信でも講座費用は変わりません。そのため予備校を利用するのであれば学習のペースが作りやすく、講師から直接講義を受けられる通学のコースを選ぶのがおすすめです。

そのことを前提に考えると、予備校選びは自宅や勤務先の近くに校舎があるかどうかという側面が極めて重要になってきます。

毎日仕事で忙しい中、さらに予備校に通うために長い移動時間をかけてしまうのは極めて非効率なので、立地的に通いやすいところを選ぶという判断基準も持っておくことをおすすめします。

試験後・発表後のサポートも大切

8月の試験後や12月の発表後には「受講相談」を利用しましょう。

(通学の場合は)欠席フォローは必須ですが、電話質問は個人的にはあまり使わなかったです(誰が電話に出るかわからない、普段教わってない先生に質問することに抵抗があったため)。

税理士試験は科目数が多いので、試験後や合格発表後は「次にどの科目の対策を行えばよいか」も考えなければなりません。

各予備校にこれらのタイミングで「受講相談」をすることで、合格までの戦略立案を手助けしてもらうことができるので、ぜひ活用しましょう。

また、通学する場合は欠席時のフォロー等についても確認しておきましょう。

受講可能な科目

税理士試験の科目は合計11科目あり、自分が受ける科目が講座内に存在するかは事前にチェックしておく必要があります。

受験に必須の簿記論・財務諸表論の2科目と、受験者数が多い消費税法・法人税法、相続税法の計5科目はほとんどすべての講座に含まれています。

ただ、それ以外のマイナー科目は講座に存在しない場合も多いため、受験を検討している人は、受講予定の講座に含まれているかどうかチェックが必要です。

会社の信頼性

会社の信頼性は講座のクオリティを客観的に測るための指標として非常に有効です。

信頼性は、その会社の合格実績やそのほかの講座の実績からトータル的に判断することができます。

受講時の安心感にかかわる大事な要素なので、必ずチェックするようにしましょう。

税理士講座は予備校と通信講座どっちがおすすめ?

まず第一に、大手予備校の通信コースはあまりおすすめできません。

予備校の最大の売りは通学による学習ペースの確保や講師との距離の近さですし、そもそも予備校の講座費用が非常に高いのは膨大な数の校舎の維持費も大きな要因です。

そのため、通学とほぼ変わらない費用を払ってまで超割高な通信コースを受講するメリットは、実際のところほとんど無いでしょう。

このことを踏まえた上で、以下では予備校に通学する場合と、通信講座を比較していきます。

予備校のメリット・デメリット

先ほども触れましたが、予備校に通う最も大きなメリットは学習のペースを強制的に作ることができる点です。

税理士の受験は長期間に渡るので、仕事をしながら勉強を続けるためには通学の強制力はとても役立ちます。

また、講師の方に直接質問することが出来る点や他の受講生と交流できる点も予備校ならではの魅力だと言えるでしょう。

一方で通学の場合はどうしても校舎ごとに先生が違うので、同じ費用を払っていても校舎によって内容に差が出てしまうというデメリットも存在します。

さらに残業などが重なった場合は予備校に通う時間が取れなくなる場合があるので、忙しい方ほど学習の継続が困難になりやすいです。

加えて、校舎の場所によっては移動時間や費用も無視できないでしょう。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、やはり通学して勉強したいとお考えの場合は予備校を選択すると良いでしょう。

通信講座のメリット・デメリット

通信講座は予備校と比べて30万円から60万円ほど安く受講できるという圧倒的なメリットがあります。よほど資金面に余裕がある方を除いて、この価格の差はあまりにも大きいです。

また、場所や時間を問わずいつでもどこでも勉強できるというメリットも見逃せません。特にスタディングであればスマホ1台でありとあらゆる学習をこなすことが出来るので、仕事や家事で忙しい社会人の方でも無理なく続けられるでしょう。

細かい点ですが、他にも講義を倍速再生できるので効率よく学べることや、講義で分からない点を繰り返し再生できるといったメリットもあります。

これに対して、通信講座には通学ほど学習ペースに対する強制力が無いというデメリットがあります。

一方で、当然ながら通信講座各社でも学習スケジュール管理やモチベーション維持のためのサポートは実施されているので、この点に関してそこまで憂慮する必要は無いと考えられます。

むしろ隙間時間を使って毎日少しずつでも勉強できる通信講座の方が、働きながらの勉強には合っていると感じる人も多いでしょう。

ただし、通信講座では取り扱っていない科目も存在するので、そういった科目を選択したい方は必然的に予備校の力を借りることになるでしょう。

税理士試験で失敗しないための注意点

まずは受験資格に気をつける

税理士試験を受けるためには受験資格を満たさなければなりません。

税理士試験の受験資格には「学歴によるもの」「職歴によるもの」「資格によるもの」の3つの要件が存在し、そのどれか一つでも満たしていれば受験する権利を得られます。

具体的には以下のようなものが、受験資格の要件として挙げられます。

- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学または経済学を1科目以上履修した人

- 大学3年次以上で、法律学または経済学を1科目以上含む62単位以上取得した人

- 税理士・弁護士・公認会計士などの補助事務に2年以上従事した人

- 公認会計士試験の短答式試験に合格した人

よって、受験の際には自分がそもそも受験要件を満たしているかを確認するようにしましょう。

2023年度から簿記論・財務諸表論の受験資格は廃止に

2023年度の税理士試験から簿記論と財務諸表論については受験資格がなくなるため誰でも受験することができます。

2023年度試験以前は、大学3年生から税理士試験を受験し始めるのが一般的でしたが、大学1年生や高校生の時から会計科目が受験可能になるため在学中に5科目合格を目指すことがより現実的になります。

科目選び

税理士試験では11科目の中から5科目を選択して受験します。

試験科目については以下のような要件が具体的に設けられています。

- 簿記論(必修)

- 財務諸表論(必修)

- 所得税法(所得税法または法人税法のいずれか1科目は必修)

- 法人税法(法人税法または所得税法のいずれか1科目は必修)

- 相続税法

- 消費税法または酒税法(いずれか1科目のみ)

- 国税徴収法

- 住民税または事業税(いずれか1科目のみ)

- 固定資産税

特に相続税法以下については、人によってどれを選ぶかが異なってくるため、受験の際にあらかじめどれを選択するか決めておくのがおすすめです。

科目によって難易度が大きく異なるほか、どの科目を合格したかで税理士としての活躍にも影響してくるため、この科目選びは非常に重要になります。

実務で役立つものや難易度が低いものなど、受験生に人気の科目は基本的に通信講座でも用意されていますが、それ以外のマイナーな科目を選ぶ場合は予備校を使って学習する必要があるでしょう。

独学で勉強するのはアリ?

税理士試験は予備校や通信講座を利用して勉強するのが普通であり、独学でチャレンジする人はほとんどいません。

それゆえ市販の税理士試験教材も充実しておらず、科目によっては独学が実質不可能なものも存在します。

また、難易度をみても独学で対処できるレベルを超えており、無理して独学で勉強したとしても、良い結果を得るのは困難を極めるでしょう。

よほどの頭脳の持ち主でない限りは、基本的には無理があるため、講座を活用して勉強するのが得策です。

次回の税理士試験日程は?

税理士試験は毎年8月上旬に3日間に渡って実施されます。日によって試験が実施される科目が異なるので、人によっては1日しか受験しない場合もあるでしょう。

受験申し込み期間は5月上旬から中旬にかけてなので、受験を検討されている方は忘れないように注意しましょう。

税理士の予備校・通信講座まとめ

| 順位 | 講座名 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 1 | スタディング | 時間がない社会人の方 あまりお金をかけられない方 住民税などのマイナー科目を受験しない方 |

| 2 | ネットスクール | 時間がない社会人の方 あまりお金をかけられない方 住民税などのマイナー科目を受験しない方 |

| 3 | クレアール | 通信でも充実したサポートを受けたい方 大原は高すぎるがスタディングだとサポートが物足りないと思う方 マイナー科目を受験しない方 |

| 4 | LEC | 通学はしたいけど出費は抑えたい方 質問対応などのサポート体制も重視する方 マイナー科目を受験しない方 |

| 5 | 大原 | 合格実績抜群の定番講座で学びたい方 高額な受講料も許容できる方 住民税や固定資産税などマイナー科目を選ぶ方 |

今回は税理士の予備校・通信講座についてそれぞれの特徴を解説しました!

税理士講座を選ぶ際には、単に各社の料金やサービスの特徴を比較するだけでなく、通学するのかどうかや受験科目をどれにするのかなど、どのような戦略で合格を目指すのかも考慮する必要があります。

また、科目合格がある税理士試験では、必ずしも全科目同じ講座を利用する必要はないので、科目によって予備校と通信講座を使い分けるのも有効です。

あなたに最適な税理士講座を見つけて、ぜひ税理士の資格を手にしてください!