司法書士試験の必要な勉強時間とは?試験の内容や効率の良い勉強方法を徹底解説!

「司法書士の勉強時間はどれくらい?」

「どれくらいの勉強期間が必要なの?」

司法書士は私たちの権利や財産を守る「身近な法律家」として知られています。

また、不動産取引の増加や企業法務などの重要性が上昇しているため、社会的な要請やニーズがさらに期待できる職業です。

高い人気を誇る国家資格のひとつでもあることから、目指したいと思っている人は多いのではないでしょうか。

ここでは合格率数%の狭き門である司法書士試験の合格に必要な勉強時間や勉強のコツなどを解説します。

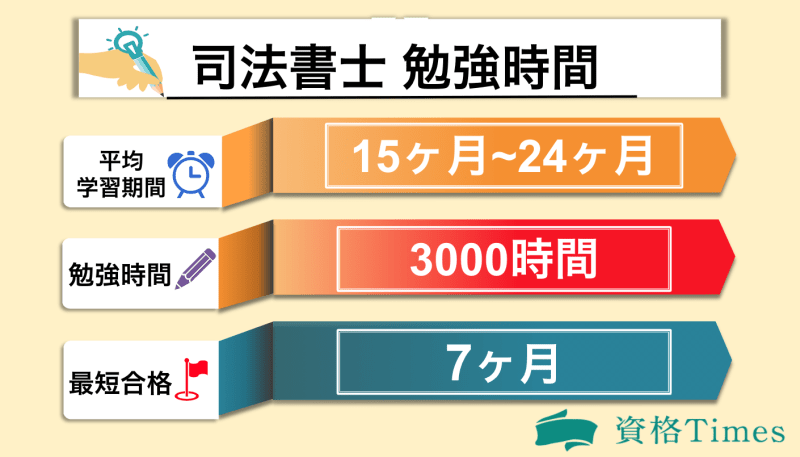

司法書士合格までの勉強時間をざっくり説明すると

- 司法書士に合格するためには3,000時間以上の勉強が必要

- 勉強期間は最低でも1年以上は必要

- 複数回の受験を覚悟する必要もあり

このページにはプロモーションが含まれています

司法書士の勉強時間は3000時間が目安

司法書士試験は、合格までの勉強時間が3,000時間ほどの難関資格であり、勉強期間で見ると1年3か月~2年程の長時間の勉強が必要になります。

もちろん、事前知識や理解度には個人差があるため、2,000時間ほどで合格ラインに達するケースもある一方、3,000時間以上の学習時間を要するケースも存在します。

ただ、これから試験に挑むという人にとって、3,000時間はひとつの目安になります。

試験の日程から逆算して、1日にどれくらいの勉強時間を確保すればいいのか計画を立てる際に使えるため便利です。

自身の状況を鑑みながら、実現が可能なスケジュールで学習していくことが合格への鍵となります。

実際には6000~8000時間勉強する人も多い

司法書士合格までの勉強時間の実態を探るべく、資格Timesでは現役司法書士の林祐司様にお話を伺いました。

司法書士の林祐司と申します。独学で司法書士試験に臨み、8000時間ほどかけて勉強し、合格しました。

「3000時間」という目安時間は、あくまで最低限の学習をするのに必要な時間と捉えた方が良いでしょう。

実際、私の知り合いの司法書士の方も6000時間以上かけて合格された方が多いです。

林様に司法書士の勉強時間について伺ったところ、3000時間前後で合格できたらかなり優秀な方なのではないか、といった感想を持たれておりました。

これから司法書士にチャレンジされる方は、ある程度長めに学習時間を見積もっておいた方が良いかもしれません。

試験合格までの勉強期間は人それぞれ

次に、司法書士試験に合格するまでの期間について解説していきます。

ここでは目安学習時間を3000時間として、具体的に何年くらい勉強すれば良いのかをシミュレーションしていきましょう。

専業・兼業受験生の勉強時間と期間

受験生といっても、資格試験勉強だけに専念できる「専業」と仕事や大学に通いながら合格を目指す「兼業」の2種類のパターンがあります。

両者は確保できる勉強時間に大きな開きがあるため、それぞれのケースに分けて対策を紹介する必要があります。

専業受験生

専業受験生とは、試験勉強だけに専念できる受験生を指します。

専門学校に通ったり、独学したり、と様々に選べますし、勉強時間を充分に確保できるメリットがあります。

独学なら完全に自分のペースで勉強を進められますが、体系的に勉強することは難しいというデメリットもあります。

さらに、周囲に仲間やライバルがいないため、甘えが生じやすくなります。このようにメリットがデメリットに変わりやすい環境に置かれるため注意が必要です。

専業受験生の場合は、1日8時間のペースで勉強すると1年間で2,920時間に達します。

ただし、これは年間を通じて休みなく勉強したケースであり、現実的とは言えないでしょう。

効率的に勉強するなら、リフレッシュが必要です。暗記科目が多いため、それなりの時間を設けて頭をリセットすることも無駄ではありません。

週に1日程度の休みを入れるとすれば、1年と3ヶ月ほどで目安の3,000時間をクリアできます。

兼業受験生

兼業受験生とは、仕事に就きながら勉強したり、大学などに通ったりしながら合格を目指している受験生を指します。

とくに就業者は自由に使える時間が少ないため、受験勉強に充てる時間を確保することが物理的に難しくなります。

仕事を終えた後で勉強するとしても、疲労との戦いが待っています。疲労を取るための休日も勉強に費やすことを覚悟しなければなりません。

大学生などは就業者よりも時間を確保できますが、単位の取得や論文の作成などでそれなりの時間を削られるのです。

生活費や学費、ダブルスクールの費用を工面するためにアルバイトをしなければならない場合は、就業者と変わらない環境だと言えるでしょう。

平日に3時間、土日に11時間勉強すると目安の3,000時間をクリアできるのは1年8ヵ月ほどです。

しかし、これは理想的なケースであって、完全に実行できるとは言い難い計画です。仕事をしていれば疲労が溜まりやすく、寝不足も続きます。

そのような環境に置かれていることを考慮すれば、疲労やストレスを解消しながら勉強を進めるという計画が建設的です。

長期的なスパンで受験を考え、専業受験生よりも効率的で計画的な受験勉強を目指す必要があります。

司法書士試験の平均受験回数

司法書士に合格するまでの受験回数の平均は4回前後とされています。

基本的には1~4回で合格する人が一番多いですが、10回以上かけて合格する人も全体の1割程度います。1年で合格してしまう人もいれば5年ほどかかってしまう人もいるのです。

司法書士試験は、その年によって試験難易度が大きく変わるということはありません。

なので不合格になってしまう可能性は低く、一発合格する人はどの年に当たっても合格できますし、何年かけて勉強しても合格できない人も出てくる試験だといえます。

実力差が如実に結果として現れる試験であるといえるでしょう。

したがって、合格水準に達するように勉強し続けていくことが大事であると言えるでしょう。

司法書士の受験回数の詳細は以下の記事をご覧ください。

試験を短期で合格するには

司法書士試験では、勉強時間を増やし効率的に学習を進めれば、短い期間で合格することも可能です。

集中的に勉強して独学で7ヶ月程度の勉強時間で合格した人もいます。

司法書士試験にこのような短い期間で合格した人たちは、全ての勉強時間に集中して取り組み学習クオリティを最大限高く保ち勉強を行っているのです。

隙間時間を利用したり、限られた期間で、問題集を何周も繰り返し、記憶に定着させています。このような効率的な勉強法を取り入れることが司法書士試験合格へとつながるのです。

司法書士試験で問われること

司法書士試験は年に1回だけ行われる試験で、願書の提出は5月中旬です。

司法書士試験は年に1回だけ行われる試験で、願書の提出は5月中旬です。

内容は筆記試験と口述試験に分かれており、7月の第1日曜日に行われる筆記試験の合格者だけが10月の口述試験を受けることができます。

筆記試験は午前と午後の部があり、午前の部では憲法や民法など4科目の択一式問題が、午後の部では民事訴訟法や司法書士法といった7科目の択一式問題と記述式問題が出されます。

午前と午後の試験時間はそれぞれ2時間と3時間です。

注意が必要なのは絶対評価試験ではないという点です。既定の合格点に達した者をすべて合格させるわけではありません。

司法書士試験は相対評価の試験であり、成績上位者の一部を合格させるというシステムになります。

また、筆記試験には基準点が設けられており、達しない場合は足切りされ、不合格となります。

基準点の発表は8月の初旬、筆記試験の合格発表は9月末~10月初旬、最終合格発表は11月初旬に予定されています。

口述試験で不合格になるケースは少ないことから、受験対策を講じるなら筆記試験に的を絞ることが適切であるといえるでしょう。

司法書士試験の出題科目

筆記試験の試験科目は全部で11科目です。

それでは、令和元年に行われた試験をもとに午前の部(択一式)、午後の部(択一式)、午後の部(記述式)のそれぞれについて紹介していきます。

午前の部(択一式)

午前の部は択一式の試験のみでマークシートを使用します。

試験時間は2時間。問題は計35問です。 出題内容を整理すると以下のようになります。

| 試験科目 | 出題数 | 割合 |

|---|---|---|

| 憲法 | 3問 | 8.6% |

| 民法 | 20問 | 57.1% |

| 刑法 | 3問 | 8.6% |

| 商法 | 9問 | 25.7% |

| 合計 | 35問 | 100% |

民法の問題は全体の半数以上を占めており、最重要科目であるといえるでしょう。

また、民法は2020年に大改正が行われたため、最新の対策情報を仕入れておく必要があるでしょう。

午後の部(択一式)

午後の部は択一式の試験と記述式の試験があります。

択一式試験は午前の部と同様にマークシートを利用して解答し、問題数は午前と同様に35問です。

しかし、午後の部は記述式の問題と合わせて3時間で解答する必要があります。全体の時間配分は午前と同じとは限らないことに注意しましょう。

午後の部の択一試験の出題内容を整理すると以下のようになります。

| 試験科目 | 出題数 | 割合 |

|---|---|---|

| 民事訴訟法 | 5問 | 14.3% |

| 民事執行法 | 1問 | 2.9% |

| 民事保全法 | 1問 | 2.9% |

| 司法書士法 | 1問 | 2.9% |

| 供託法 | 3問 | 8.6% |

| 不動産登記法 | 16問 | 45.7% |

| 商業登記法 | 8問 | 22.8% |

| 合計 | 35問 | 100% |

不動産登記法が16問出題されていることに注目しましょう。民法と合わせて重点的な学習が必要である科目といえるでしょう。

午後の部(記述式)

続いて、午後の部の記述式の問題について確認しましょう。

記述式の問題の出題は、主要4科目である不動産登記法と商業登記法から1問ずつです。実務に直面した登記申請書を作成する必要があります。

記述式の問題への対策は、申請書作成の際のひな形を押さえることが重要であり、計算を必要とすることもあることを知っておきましょう。

口述試験

口述試験は2人の面接官と1人の受験生が口頭でやりとりをするという形式で行われます。

試験範囲は、筆記試験全体の内容とされています。

しかし、実質的な試験範囲は、不動産登記法、商業登記法、司法書士法がメインとなっています。加えて、司法書士として業務を行うために必要な知識が要求されていることも知っておきましょう。

司法書士試験の合格ライン

司法書士試験の合格点は各試験の点数を合わせた点数で算出されます。

ここ5年の平均合格点は約206点となり、得点率に直すと約73%です。

平成31年度(2019年度)の司法書士試験の場合、「合格点」は280点中197.0点ですが、その前年の平成30年度の場合の「合格点」は212.5点でした。

このように合格点の変動が毎年あるので、合格点の見積もりは余裕をもって立てていくことが必要であると言えるでしょう。

合計点の目標としては、8割程度を目標に設定して勉強していくことが合格へのカギです。

司法書士の基準点の詳細は下記の記事を詳しくご覧ください。

司法書士試験の合格率・受験資格

司法書士は様々なフィールドで活躍している法律のエキスパートです。そのため根強い人気を誇っており、資格試験の受験者数は14,000人を超えています。

ただし、合格率は4%程度と低く、極めて難度の高い国家試験のひとつといえます。

また、合格者の男女比は7対3ほどで、受験地別に見た合格者数にはかなりの差があります。

東京都、大阪府、横浜市がトップ3で、さいたま市や神戸市などが続いています。

これは、人口の数の優劣がそのままランキングに影響しているといえるでしょう。

司法書士試験の受験資格には学歴、国籍、年齢などの規定要件がないという点も大きな特徴です。

受験生の平均年齢は40.65歳で、上は71歳、下は20歳の合格者がいます。(2022年度試験実績)

司法書士法5条2号により、未成年で合格しても20歳になるまで司法書士としての活動はできませんが、2022年からは成人年齢が18歳に引き下げられます。

それに合わせて司法書士の登録年齢の引き下げが検討中であり、将来的には18歳の司法書士が活躍できる可能性があります。

司法試験勉強の大まかな流れ

司法書士試験は、以下のような流れで学習することが多いです。

テキストで要点を押さえる

まずはテキストをざっと読み、内容を理解しましょう。この時、テキストを完璧に理解しようと細部まで読み込む必要はありません。

なぜなら司法書士試験は内容が膨大だからです。できるだけ要点をまとめたテキストを購入し、まずはテキストを1周することを目指しましょう。通信講座のテキストは要点がまとまっていることが多いため、受講をおすすめします。

また、ただ読むだけでなく、所々で軽く問題を解いてみることで、知識の定着が進みます。一問一答テキストなどの活用がおすすめです。

記述式も含めて本格的に問題演習

次に問題演習をこなし、知識をアウトプットしていきましょう。

特に記述式は、特有の解法テクニックを身につける必要があります。何度も問題を解くことで、問題文を読む順序、メモの取り方など、解き方を抑えていきましょう。

試験直前は、試験と同じ、または試験よりも少し短めの時間で、問題を解くことがおすすめです。司法書士試験は時間との戦いでもあります。事前に問題を解く順番や時間配分を考えておき、時間内に解き終わるように対策をしましょう。

司法書士試験の効率の良い勉強法

充分な勉強時間を確保できるはずの専業受験生であっても、計画通りに進めることは難しいという現実があります。

充分な勉強時間を確保できるはずの専業受験生であっても、計画通りに進めることは難しいという現実があります。

仕事などに時間を割かなければならない兼業受験生であればなおさらです。

しかし、なかには2,000時間ほどで合格したケースも見られることから、効率性にこだわった勉強法を確立できるかどうかが肝となるでしょう。

ここでは、勉強時間を短縮するための勉強法について紹介します。

テキストは1冊に絞り込む

書店に足を運べば数多くの参考書が売られていますし、ネットでも手軽に購入できます。

しかし、必要となるのは、的確に要点がまとまっていて、論点の解説がわかりやすく記されてあるテキストです。

それならば予備校や通信講座などの資格学校で提供されているものが最適です。

「傾向と対策」がしっかり練られているものであることはもちろん、体系的に学べるため、勉強の効率性を最大限高めることができます。

あれも、これも、と手を出すより、このようなテキストだけに的を絞って勉強することで集中力を持続させることができますし、短期的かつ早期的な合格の近道になります。

六法全書も活用しよう

司法書士試験の勉強の際には、ぜひ六法全書を引く習慣をつけましょう。

ただし、条文を丸暗記する必要はありません。条文や用語の意味、法律が制定された背景を理解するように心がけましょう。おすすめは、問題演習で出てきた条文を六法全書で引き、マーカーで印をつけておくことです。

特に民法・会社法などでは、条文をしっかり読んできたか問われる問題が出題されることがあります。これらの分野では、六法全書を引くことを心がけましょう。

アウトプットに時間を割く

司法書士試験は11科目を受験しなければなりません。しかも択一式問題と記述式問題に分かれているため、それぞれに応じた対策を講じる必要があります。

いずれも専門的な内容ですので、インプットしなければならない量は多く、覚えるには相応の時間がかかることをはじめから覚悟しておく必要があるでしょう。

それらを真に理解しているかどうか確かめるには、できるだけ多くの問題を解くことがカギになります。

また、受験勉強の着実性も実感できるため精神的に余裕が生まれます。

知識の吸収度を自覚しながら、できるだけ非効率性を排除した勉強を進めるには、アウトプットに軸足を置くことが肝心です。

スキマ時間を利用する

限られた時間しか確保できない兼業受験生であっても、3,000時間に満たない勉強時間で合格する人たちがいます。

このような方達は日常生活の中に隠れているスキマ時間を見つけ、漏れなく受験勉強に充ててきた方が多いです。

朝のプラチナタイムは慌ただしいものですが、少し起床時間を早めて通勤ラッシュを避けられれば、電車内でリラックスして勉強できます。

勤務中は休憩や昼食時間を勉強に充てることができますし、昼食を軽く済ませることで眠気を防ぎ、質の高い時間を過ごせます。

帰宅後は、入浴やストレッチなどで疲労を取り、短時間しか確保できなくてもこれだけは絶対にやる、という実現可能な目標を立てて行うことがコツです。

1日のなかで確保できるのは数十分から数時間かもしれませんが、1週間、1ヶ月と積み重ねれば相当な時間になります。

1年を通して続けることができれば、合否を左右するほどの時間に化けるということです。

試験の内容・構成を把握しておく

司法書士試験は筆記試験と口述試験に分けられますが、口述試験で不合格になるケースは少ないため、筆記試験対策が柱になります。

筆記試験は11科目と多いものの、すべての科目が同じ量で出題されるわけではありません。

民法、商法、不動産登記法、商業登記法の4つが主要科目となっているため、よりポイントを押さえた勉強が必要となるでしょう。

なかでも民法は出題数が多く、基礎的な内容まで理解しておくことはもちろん、法改正の影響を受けることもチェックしなければなりません。

また、筆記試験では択一式問題と記述式問題のいずれにも基準点が設けられています。クリアできなければ足切りとなり、合計が合格点を上回っている場合でも不合格となります。

そのため、主要4科目を押さえることは不可欠ですが、他の科目もバランスをよく勉強する必要があるのです。

模試を受験する

司法書士試験には記述式試験が含まれます。採点方法は非公開ですし、自分で記述式の採点をするのは難しいですよね。

そこで、独学の方は模試を受験することをお勧めします。プロの方に記述試験を採点してもらえることで、自分の実力をより正確に把握することができます。

また模試を受験することで、本番の試験同様の緊張感や時間感覚を体験しておくことができます。事前に体験しておくことで、より安心して本番に臨むことができるでしょう。

学習計画を立てる

司法書士試験は年に1回しか行われませんし、筆記試験は7月、口述試験は10月という日程もほぼ変わりません。そのため、試験勉強を開始する時期が重要になってきます。

受験日までの期間が明確になるため、そこから逆算して学習計画を立てる必要があるからです。

無計画のまま闇雲に勉強したところで、結果がすぐに出るほど甘い試験ではなりません。

合格に必要な時間がおおよそ3,000時間と言われていることから、それだけの時間をどう確保するのかは、この学習計画の立て方に左右されます。

ただ、得られた知識やその理解度には個人差があるため、先ずは自分の実力を冷静に見極めることが必要です。その上で、1日にどれだけの学習時間を確保すればいいのかを判断します。

しかし、あまりタイトにスケジュールを組むと息切れするので注意が必要です。

休憩する日を設けたり、体調不良などの影響を考慮したりして、より現実的な計画を立てることが計画倒れしないコツになります。

試験経験者から情報収集する

司法書士試験は国家試験ですが、受験資格の規定はありません。そのため、様々なタイプの受験生がいますし、予備校で学ぶか独学を選ぶかといった違いもあります。

予備校に通えば、同じ道を目指している生徒から刺激を受けることはもちろん、受験の専門家である講師から学ぶことができます。

最短で合格を目指すのであれば、司法書士試験について長年分析してきた予備校に通うことのメリットは大きくなります。しかし、受講料が必要になるため、経済的に余裕がなければなりません。

一方、独学であれば授業に縛られることがなく、必要な費用はテキスト代だけです。ただし、受験に関する最新の情報を得にくいというデメリットがあります。

自分に合った方法を見つけるには、受験の経験者や合格者から話を聞いたり、おすすめのテキストを教えてもらったりすることが近道です。

近しい人たちのなかに経験者や合格者がいない場合は、ネット上で情報を集めるのも手です。

成功例だけなく失敗例も学ぶことができ、同じ轍を踏まずに済みます。

ただしインターネット上の情報の信憑性は高いとは言えないので、その情報の真偽には常に注意を払いましょう。

通信講座を活用する

予備校に通って勉強する場合、かなりの経済的な余裕が必要です。予備校の講座費用は50万円前後ですし、不合格になってしまった場合はさらに追加で費用がかかります。

一方で、通信講座なら受講料は20万円前後と比較的割安である上に、内容は通学クラスとほとんど変わりません。

さらにスキマ時間を最大限に利用したい受験生のために、学習内容が最適化されています。スマホ一つで講義動画を観たり問題集を解いたりと、いつでもどこでも勉強することができます。

音声データをスマホにダウンロードすることも可能なので、通勤中や食事中でも聞き流すことができるため便利です。

またほとんどの通信講座は添削指導も用意されているので、記述式の対策も安心です。

通信講座を受講するなら

司法書士通信講座を受講するならスタディングの司法書士講座が非常におすすめです。

スタディングの受講料は99,000円(税込)と、予備校の5分の1の値段・通信講座の相場の半分の価格であり、あらゆる司法書士講座の中でも圧倒的な安さを誇ります。

安くても講義動画やデジタルテキストなどのスマホ学習システムが極めて優れており、添削指導までバッチリついているので、司法書士合格に全く不足のない内容となっています。

忙しい中でもスキマ時間を使って勉強できると、社会人の方を中心に人気を集めている通信講座です。この機会にぜひ受講されてみてはいかがでしょうか。

司法書士の試験勉強においての注意点

勉強時間に恵まれている専業受験生でも、時間の使い方を誤れば兼業受験生よりも合格への道が険しくなります。

勉強時間に恵まれている専業受験生でも、時間の使い方を誤れば兼業受験生よりも合格への道が険しくなります。

兼業受験生であれば、より時間の使い方にこだわらなければなりません。

ここでは、それぞれの受験生に待ち受けるワナについて触れ、注意しなければならないポイントを紹介します。

一度に長時間勉強しない

司法書士試験を突破するために必要な時間の目安は3,000時間ほどであり、長丁場の努力が必要になります。

試験勉強だけに集中できる専業受験生であっても1年以上を費やさなければ合格は見込めませんし、仕事などをしながら勉強する兼業受験生であればさらに時間をかけて挑まなければなりません。

そのため、モチベーションや集中力をどう維持するかということが大きなポイントになります。

専業受験生は時間に恵まれていますが、1日にこれだけやる、といった厳格なルール作りが課題です。受験日から逆算して学習計画を立ててみると、考えていたよりも余裕がないことがわかります。

短期的かつ早期的に合格するという強い自覚で臨まなければ、1年に1回の試験には太刀打ちできません。

兼業受験生が陥りやすいのは、休日にたくさん勉強すればいいと考えてしまいがちなことです。平日の分を取り返そうと思うからです。しかし、急用が入ったり、体調が悪化したり、と予期せぬ事態が起こることは間々あります。

そうなったときに慌てないよう、平日のスキマ時間の有効利用をより重視して計画を立てる必要があります。

土日を使って長時間勉強するときは、集中力が欠けてきたと感じたら小休止のサインです。

自分なりの方法でリフレッシュし、心と体と頭をリセットして臨めば吸収力も回復します。

難しい問題から取りかからない

とくに兼業受験生であれば自由に使える時間が少ないため、なるべく早く、多くの問題に触れておきたいと考えるのも頷けます。

しかし、インプットを疎かにしてしまうと、応用問題に挑んでも歯が立たないということになりかねません。こうなると精神的にショックも受けますし、苦手意識や挫折に繋がります。

司法書士試験は11科目で構成されているので、聞き慣れない法律用語が多く、しっかり覚えるまでには時間がかかってしまうものです。

とくに民法は他の科目を理解する上での基礎になるため、インプットが足りないと致命的です。

先ずは時間をかけてでも基礎的な知識をしっかりとインプットし、簡単な問題演習を通じて基礎を押さえてから難しい問題を解く、という意識が欠かせません。

時間の管理が大切

資格試験の勉強で重要なポイントのひとつが時間の管理です。

今日はこれだけの時間を勉強に充てる、という自分なりのルールを守ることができなければ、せっかく立てた学習計画も無駄になります。

さぼった分を取り返そうとするなら、睡眠時間を削るしかありません。寝不足は集中力を失わせる大敵ですし、体調を崩しがちになります。病気に罹れば、さらに勉強時間をロスしてしまいます。

長いスパンで勉強を続けていればストレスが溜まります。リフレッシュや情報交換の機会を兼ねて遊びに行きたい、という気持ちが起こりやすくなります。

しかし、自分なりのルールに従い、学習計画に沿って着実に勉強した者が合格している、という現実があります。

大きな目標達成のために、目先の楽しみには打ち克ち勉強の管理を徹底することが必要となるのです。

学習計画は予定通りには進むとは限らない

専業・兼業受験生とも、自分の生活に最適なプランを作り、着実に勉強を進めれば合格に近づきます。

しかし、あまりタイトなスケジュールでは不測の事態に対応できません。

とくに兼業受験生は残業が入ったり、抜けられないような会合に出席したりと予定を変更せざるを得ないケースが増えます。

そんなときに頭を抱えなくてもいいよう、計画には余裕を持たせなければなりません。

そのせいで受験勉強に充てる日数が増えたとしても、柔軟性のあるスケジュールなら焦燥感から解放されます。

精神衛生的に有効ですし、高い集中力を持続するためにも必要です。

就労しながら司法書士を目指すメリット

司法書士を目指している人の中には、社会人として仕事をしながら勉強をしている人も多くいらっしゃいます。

しかしこれから勉強を始めようと考えている方々の場合は、仕事が毎日忙しいこともあって、中々勉強のスタートを切れない人も多いのではないでしょうか。

そのため、ここでは働きながら司法書士を目指すメリットをいくつか紹介します。

ビジネススキルが試験勉強に役立つ

社会人経験の中で蓄積したビジネススキルは、試験勉強においても役立てることができます。

例えば、タスクやスケジュールを整理し、締め切りを意識して計画を立てたり優先順位を付けたりする能力です。

このように、より一層効率よくスケジュールを立てて、勉強を進めることができます。

司法書士になった後も社会人経験が活きる

社会人経験を、司法書士の合格後にも活用することができます。

例えば、基本的なビジネスマナーやコミュニケーション能力は多くの社会人の方が身につけているものですが、これは司法書士の合格後にも必要です。

司法書士事務所の採用の場面では、こういった社会人としてのスキルを求められることも少なくないため、社会人経験のない他の受験者よりも有利です。

法律の知識が生活・ビジネスで活用できる

司法書士試験の勉強で学習した法律の知識は、日常生活やビジネスの場面にも役立てることができます。

例えば不動産の購入時や、各種契約の時などです。適切な決断をすることに役立ちます。

また、企業のコンプライアンス意識が高まっている今日では、法律知識を身につけたビジネスパーソンの需要も高いです。

司法書士試験の勉強時間は余裕を持って確保しておこう

司法書士試験の勉強時間まとめ

- 司法書士合格までには3000時間が必要と言われており、学習スケジュール設計の目安として有用

- 学習期間を少しでも短縮するために、スキマ時間を活用したり効率の良い勉強を心がける

- 基本から取り組むことが実力アップの近道

司法書士試験は人気が高く、合格率の低い国家試験です。

合格するためには3,000時間も勉強しなければならないと言われています。

それだけの時間を確保するには、事前にしっかりと計画を立てることはもちろんですが、計画倒れに陥らないよう、ある程度の余裕を持たせる必要があります。

さらに「専業」や「兼業」という受験生の形態にかかわらず、勉強の効率化を図り、質を向上させる取り組みも不可欠です。

なるべく効率よく学習を進めて、短期間での合格を目指しましょう!