FP3級合格に必要な勉強時間は?独学1ヶ月で合格するための勉強方法も紹介!

この記事は専門家に監修されています

ファイナンシャルプランナー

FPこう

FP3級への挑戦をお考えの方の中には

「どれくらいの勉強時間で合格が狙えるの?」

「独学でも合格可能なの?」

と不安に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、FP3級取得のための勉強時間や効率的な対策方法と、実際の試験の流れを分かりやすく紹介します!

この記事を読んでFP3級の概要を十分に理解し、FP3級への挑戦を検討しましょう!

FP3級の試験対策をざっくり説明すると

- 合格には30~120時間の勉強時間が必要

- FP3級の難易度は国家資格の中でも低く、独学合格も可能

- 過去問演習が最も効率的な勉強法

- FP試験には2つの試験団体があり、科目によって選択する

このページにはプロモーションが含まれています

FP3級合格までの勉強時間はどれくらい?

一般的には30時間から120時間

FP3級の合格のために必要な勉強時間は、一般的には30時間から120時間と言われています。

もちろん個人差がありますから、勉強に慣れている方や元々知識がある方であれば、30時間もしくはそれ以下の勉強時間で合格される方もいます。

これは、あくまで知識の習得を目標とし、出題範囲を満遍なく勉強する場合の目安です。合格だけに焦点を絞り、過去問を中心に出題される箇所だけを勉強した場合には、もう少し少ない時間でも合格可能でしょう。

よって、自分に最適な勉強時間は人それぞれなので、自分の勉強の効率の良さと実力の付き具合に応じて柔軟に必要な時間を見積もるようにしましょう。

合格だけなら30時間でも可能

合格だけを目指す場合、試験に出題される傾向の高い問題に絞って勉強すれば30時間の学習でも合格できることもあります。 この方法で合格した場合は、学んだ知識を長期記憶にするためには、継続した勉強が必要となるでしょう。

細部まで理解するには120時間程度

FP3級の知識を細部までしっかりと理解するには、120時間程度が目安だとされています。よって、試験までに残されている時間を鑑みたうえで、自身の学習スタイルも決定すると良いでしょう。

FP3級合格に向けた学習スケジュール

ファイナンシャルプランナー3級の試験は、毎年1月、5月、9月の3回実施されます。

試験を受ける月を決めたら、勉強時間から逆算して学習を開始する時期を決めましょう。

FP3級の勉強時間を100時間とすると、1日3時間の勉強を1ヶ月程度継続することで達成できます。

もちろん働きながら勉強する方は毎日3時間は難しいと思いますからそのような方には、平日は平均1時間・土日は3時間ずつなどのように、まとまった勉強時間を確保することが出来れば2ヶ月程度で達成出来る計算です。

安心して試験に望みたい方は、2〜3ヶ月程度の学習期間を設けておくと良いでしょう。

過去問や模擬試験を開始する時期など、詳しい学習方法については以降で解説します。

独学でFP3級取得をするための勉強方法は?

まず、FP3級の出題範囲となる科目は、6科目あります。

FP3級の試験科目

- ライフプランニングと資金計画

- 金融資産運用

- タックスプランニング

- リスク管理

- 不動産

- 相続・事業継承

いずれの科目も普段私達が生活するうえで必ず関わってくる分野ですので、知識を習得すれば生活に役立つ内容が多く出題されていると言えます。

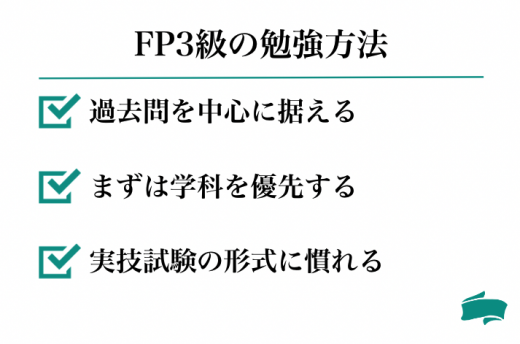

過去問を中心に勉強する

では独学で短期間での合格を目指すためには、どのように対策していくと良いのでしょうか?

キーは「過去問」にあります!

なぜなら、FP3級試験の問題は、過去問と酷似した問題が半数以上を占める傾向があるからです。FP3級の合格ラインは6割ですので、それらの問題を確実に正解出来れば、ほぼ合格出来るといっても過言ではありません。

まずは敵を知るべく、直近の過去問を一度解いてみて下さい。はじめは出来なくて当然です。しかし試験の雰囲気は何となく掴めると思います。

過去問は、問題集を買わなくてもFP協会ときんざいのそれぞれのホームページから見ることが出来ます。

次にテキストに軽く目を通しましょう。あとはひたすら過去問と問題演習です。問題を解きながら覚えていくスタイルをオススメします。

3年分くらいの過去問を解き、間違えたところはその都度テキストで確認してしっかりと知識を入れていきましょう。繰り返しているうちに苦手な分野が分かってくると思いますので、その分野は問題集も使って勉強していきましょう。

このようにインプットとアウトプットを過去問演習で繰り返していくことで、自然と試験傾向も掴め出題されるところが分かるようになってくると思います。

当日見たことのない問題が出るかもしれません。そのような問題は誰もが難しいと感じている問題なのであまり心配することはありません。

似たような問題が出題されたら確実に正解出来るようにしておくことが重要です!得点出来るところを確実に取っていくことで十分、合格ラインへ到達することが出来るでしょう。

学科試験対策に注力しよう

FP試験には、「学科試験」と「実技試験」の2つがあります。学科試験が基本問題であるのに対して、実技試験は実務的な要素が強い応用問題になります。

2つとも合格することで、FP3級技能士としての資格が認められますが、実技試験は学科に比べて合格率も高くなっており、学科試験をしっかりと勉強し基本が頭に入っている人であれば、十分合格可能です。

そのため、まずは基本的な知識の「学科試験」の勉強に注力しましょう!学科試験の過去問を繰り返し、8割から9割以上正解できるようになった後に実技試験の対策を始めるので十分です。

実技試験は特別な対策不要

実技試験といってもFP3級の実技試験は選択式の筆記試験であり、人に対して実際にFP業務を行ったりするわけではありません。

また、出題範囲も学科試験と同じなので実技試験に向けた特別な対策が必要なわけではありません。

そのため、学科試験の勉強をしておけば知識面では問題ないでしょう。

ただし、解答時間が1時間と短いため過去問演習の中で計算問題や事例形式の問題に慣れておくと安心して受験できます。

FP3級対策のおすすめ教材を紹介

FP3級を受験しようとしている人の中には、独学での受験を検討している人もいるでしょう。

ここでは、そんな方におすすめのテキストと過去問を紹介していきます。

おすすめのテキスト

独学でFP3級を目指される方には「みんなが欲しかった!FPの教科書」がおすすめです。

「FPのテキストと言えばこれ!」と言われるほど定番のテキストであり、毎年のように売上No.1を叩き出す大人気テキストです。

図表やイラストを使った解説が非常に分かりやすいので、特に初めてFPを学ぶ方にとって勉強しやすい設計になっています。

初心者の多くが使っているテキストですので、この機会に是非購入されてはいかがでしょうか。

おすすめの過去問教材

先程の教材に併せて購入する問題集としては「みんなが欲しかった!FPの問題集3級」がおすすめです。

こちらもFPの問題集を代表する一冊で、全て本試験の問題から頻出の問題を厳選し、学習しやすい順番に並べています。

そのため、合格に必要な知識と解き方を効率よく勉強することができる、最短合格を目指す方にもってこいの問題集と言えます。

なお、FP3級の問題集や過去問について他の選択肢も併せて検討したいという方はこちらも参考にしてください

FP3級の難易度・合格率はどのくらい?

他の国家資格と比べても、FP3級技能士という資格は難易度はそれほど高くありません。

他の国家資格と比べても、FP3級技能士という資格は難易度はそれほど高くありません。

その理由は大きく分けて3つあります。

一つ目が、学科試験は出題形式がマークシート式で60問中30問が2択で残り30問が3択の問題であり、マルバツ問題が多いこと。

二つ目は、問題の傾向としてひっかけ問題があまりなく基本に忠実な問題が多いこと。

そして三つ目が、試験は年3回実施されており、いつ勉強を始めても受験することが出来ることです。仮に落ちてしまってもすぐに再受験出来るため、年一回勝負の試験に比べるとチャンスはかなり多いです。

事実、合格率は平均60%前後となっており、受験生の半数以上は合格していることになります。

合格率に関しては、受験生の中には毎回あまり勉強せず試験に臨んでいる人や、申し込みしても当日受験しない人が一定数存在することから、実際の合格率はもう少し上昇すると考えられます。

FP3級の難易度については、以下の記事でより具体的に解説しています。

FP協会ときんざいのどちらで受験すべき?

FP試験を行っている試験団体は2つあります。「日本FP協会(FP協会)」と「金融財政事情研究会(きんざい)」です。

FP試験を行っている試験団体は2つあります。「日本FP協会(FP協会)」と「金融財政事情研究会(きんざい)」です。

2つの団体は、試験日、受験資格、試験時間、合格した際に認められる資格としての価値も一緒です。

では、何が違うのでしょうか?

問題形式に大きな違いがある

違いとしては実技試験の問題が異なる点が挙げられます。

FP3級試験において、FP協会の実技試験は「資産設計提案業務」の1つです。

一方きんざいでは「個人資産業務」と「個人資産相談業務」と「保険顧客資産相談業務」のいずれかを選択して受験します。

これらの科目の特色を簡単に説明します。まず2つの試験団体で問題形式が異なります。

両団体の問題形式の違い

- FP協会の実技試験

3択問題20問(100点満点中60点以上で合格)

- きんざいの実技試験

事例形式5題(50点満点中30点以上で合格)

それぞれの試験科目・出題範囲

次に異なるのは出題範囲です。FP3級の学科試験の出題科目6つを先述しましたが、実技試験によって出題範囲が異なるものがあります。

| 科目 | 資産設計提案業務(FP協会) | 個人資産相談業務(きんざい) | 保険顧客資産相談業務(きんざい) |

|---|---|---|---|

| ライフプランニングと資金計画 | ○ | ○ | ○ |

| リスクマネジメント | ○ | × | ○ |

| 金融資産運用 | ○ | ○ | × |

| タックスプランニング | ○ | ○ | ○ |

| 不動産 | ○ | ○ | × |

| 相続・事業承継 | ○ | ○ | ○ |

FP協会の資産設計提案業務ときんざいの個人資産相談業務は、出題範囲に少し差があるもののファイナンシャルプランナーとして幅広くお金に関する知識を問われるというスタンスは一緒です。学科とは異なり、実務により近い計算問題や事例を用いた問題が出題されます。

一方保険顧客資産相談業務では、保険に関する知識が問題の40%を占めます。保険に関して知識がある方であれば有利となるような試験です。

どの実技試験を受けるかは自分次第ですが、受験したい科目を決めることによって、どちらで受験するのかが決まります。

実技試験の特徴としては、きんざいの方が出題範囲が狭い分、ひねった問題や深堀りした難しい問題が多いため難易度が高いという傾向があります。

逆に、FP協会は難易度が比較的低い問題が多く、実技試験の合格率はきんざいよりも高くなっています。

このことから、試験団体へ特にこだわりがないのであれば、FP協会で受験することがおすすめです。

FP協会ときんざいの違いについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

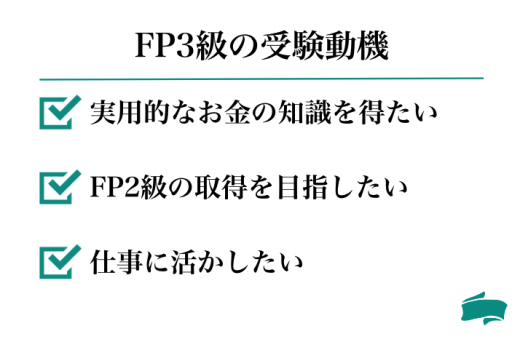

FP3級受験者の受験動機は?

FP3級を受験する方は、どのような目的のために受験をするのでしょうか?いくつか例を挙げて解説します。

実用的なお金の知識を身に付けたい

FP試験の試験内容は、税金や年金、資産運用、不動産、相続など身近なお金に関する知識が多く含まれています。普段生活していく中で知っていれば得をすることができる大事な内容ばかりです。

FPの知識を得ることで、家計の見直しや立て直しが出来たり、自分で将来のライフプランに合わせた資産設計が出来るようになることは大きなメリットです。

このことから、日々の生活に役立てたいと考える学生や主婦の受験者も増えています。

FP2級の受験資格を得たい

FP3級はFPの知識を得たい人であれば誰でも受験可能です。しかし、FP2級になると受験するためにいくつかの条件が必要になります。

FP2級の受験資格

-

AFP認定研修の受講修了者

-

FP3級技能検定合格者

-

FP実務経験2年以上

FP2級の受験には、この3つのうちどれか1つを満たす必要があります。条件は3つありますが、FP3級を取得することが最も一般的な方法かと思います。

FP2級を受験するうえで、FP3級の知識を備えていることは、勉強するにあたって大きなプラス要素となります。

仕事に活かしたい

FPの資格の勉強の中で得られる知識は専門性が高いもので、実務に直接活かせるものです。

そのため、金融系や保険系の仕事をしている人は特に勉強する価値があるでしょう。

また、ただ勉強するだけではなく「合格」という明確なゴールがあることで、モチベーションを保って最後までやりきれるという理由から、勉強の手段として資格取得を考えている人もいます。

FP3級の取得メリット・生かせる業種

就職や転職に活用できる

上記のように、FP3級を足掛かりとして、その後2級・AFP・1級・CFPなどの資格取得を目指す人が多いです。

これらの資格を取得していることで、就職や転職において有利に働く場合が多くあります。

キャリアアップを目指している人は、これらの上級資格取得の前にFP3級を取得することで、基本的な知識をある程度身につけることができます。

銀行や保険会社・不動産会社などで生かせる

FP3級を取得していることで、お金に関する幅広い業種で知識を活用することが可能です。

そのため、銀行・保険会社・不動産業界などで、資格を活かすことができるでしょう。

もちろん、FP3級の資格を取得したらすぐに就職・転職先が見つかるというわけではありません。

あくまで、基礎知識が身に付く程度の資格であることを、理解しておきましょう。

就職・転職に活かしたい場合は、やはり2級やAFP以上の取得がおすすめだと言えます。

試験当日から合格までの流れ

試験当日の持ち物

試験当日の必須アイテムは5つ!

- 受験票

本人確認書類に写真がない場合は証明写真(縦4㎝×横3㎝)の添付が必要です。きんざいで受験する場合は、確認書類関係なく写真(縦3㎝×横2.4㎝)の添付が必須となります。

- 本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、学生証など写真付きのものが必要です。

- 筆記用具

HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴムが必要です。

- 電卓

いわゆる関数電卓やスマートフォンの電卓機能は使用不可です。忘れても貸出はないため注意してください。

- 時計

試験会場には時計がついていなかったり、座席から時計が見にくい場合もありますので、腕時計を持っていくようにしましょう。ただし検索機能がついているような時計はNGですので注意して下さい。

FP3級の試験時間

試験時間は以下の通りです。FP協会ときんざいで共通となっています。

| 試験 | 実施時間 | 試験時間 |

|---|---|---|

| 学科試験 | 10:00~12:00 | 120分 |

| 実技試験 | 13:30~14:30 | 60分 |

合格発表はいつ?

合格発表は試験の約1ヶ月後に、ウェブサイトにて発表されます。具体的な日にちは受験票に記載されています。

ウェブサイトで分かるのは、「合格」か「不合格」かのみです。分野ごとの得点や学科試験と実技試験のそれぞれの得点など、詳しい結果は後日郵送にて自宅に送られてくる合格通知書に記載されています。

合格通知書には「技能検定合格証書」という証明書も同封されていますので、大切に保管しましょう。

ちなみに、試験日の当日中にそれぞれの試験機関のホームページで模範解答が発表されます。そのため自己採点の結果は当日中に判明します。自己採点出来るように、自分の答案は問題用紙に写しておくようにしましょう。

FP3級の勉強まとめ

FP3級の勉強時間まとめ

- FP3級の勉強時間は1ヶ月から2ヶ月程度

- 過去問と問題演習を繰り返すことで、独学でも合格は可能

- FP3級は難易度が高くなくいので合格しやすい

- 難易度が比較的低い日本FP協会の試験がオススメ!

FP3級は国家試験の中でもかなり難易度が低いです。出題内容も生活に関わる部分が大きく、誰でも勉強がしやすい分野です。

受験生は、金融関係に勤めている方もいれば金融に関する専門的知識が全くない学生や主婦の方など様々です。そして、FP試験の合格率は他の国家資格に比べると非常に高くなっています。

この記事で解説したポイントを踏まえて、効率よく勉強しFP3級試験の合格をつかみとりましょう!