一級建築士試験の難易度・合格率は?二級建築士との違いや難しい理由も解説

「一級建築士試験の難易度や合格率はどれくらい?」

「二級建築士とはどう違うの?」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

一級建築士は建設業界で活躍できる建築の専門家であり、非常に高い需要があります。

合格を目指す上で気になるのが合格率や難易度などのデータですよね。

こちらの記事では、一級建築士の難易度や合格率から二級建築士との違いまで解説していきます!

一級建築士試験の難易度をざっくり説明すると

- 一級建築士試験の難易度は高く、独学は簡単ではない

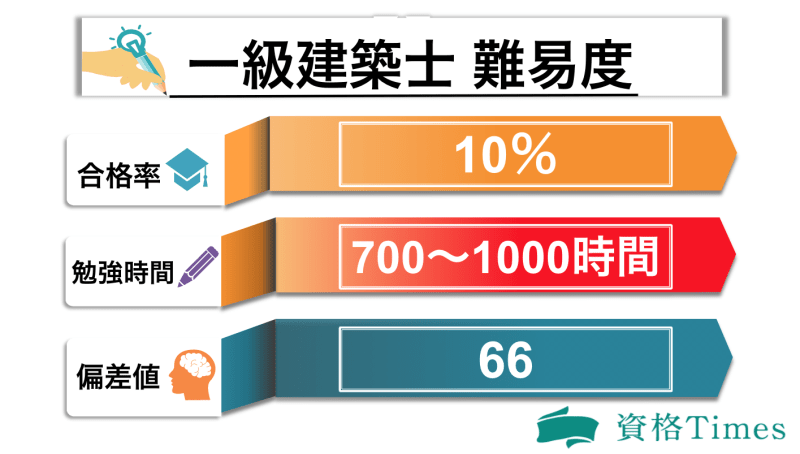

- 偏差値で表すと66で、非常にレベルが高い

- 近年の試験は試験範囲が拡大して難化傾向にあるため、綿密な勉強スケジュールを立てる必要がある

- 勉強する科目の順番にも注意を払おう

このページにはプロモーションが含まれています

一級建築士の難易度はどれくらい?

一級建築士は総合合格率が例年10%前後と難易度の高い試験です。

令和4年度の一級建築士の総合合格率は9.9%で、学科試験の合格率が21.0%、製図試験の合格率が33.0%です。また、ここ2年は製図試験の受験者数が増加しているにも関わらず合格率は低下しており難易度は高くなっている傾向にあるでしょう。

加えて、二級建築士の総合合格率が例年20〜25%程度であることを考えても難易度の高さが伺えます。

合格率は10%前後

一級建築士に合格するためには、学科試験と製図試験の2つの試験を突破しなければなりません。

一級級建築士学科試験の合格率は15%~20%程度で、製図試験の合格率は40%程度で推移しています。

これら2つの試験を総合的に見ると毎年の1級建築士の合格率は10%程度となるため、かなりの難関試験と言えるでしょう。

学科試験はここ2年は約30,000人が受験して、合格できるのは5,000人程度になる計算です。

また、製図試験は10,000人ほど受験して、合格できるのは4,000人程度になる計算です。

一級建築士は数年かけて取得する方も

一級建築士には学科の免除規定があり「学科試験に合格後、引き続いて行われる4回の建築士試験のうち、2回について学科の試験を免除」というルールがあります。

つまり、一級建築士は試験を受けてから5年間の内、3回は免除されるのです。

そのため、まずは学科の合格に専念して、数年かけて建築士資格を取得する人も多くいます。

特に、働きながら実務経験を積み試験の勉強もしている人はなかなか勉強に専念することができないため、数年かけてようやく建築士試験に合格する人も多いのです。

一級建築士の偏差値や大学ごとの合格実績は?

建築士の難易度を偏差値で表すと66と言われています。

なお、難関国家資格で有名な医師国家試験は75、税理士は68、公認会計士は65、弁護士66となっているため、建築士試験は非常に難易度が高い試験であると言えるでしょう。

偏差値で言えば、単純に比較すると弁護士と同じ程度の難易度なのです。

一級建築士になるのはどんな大学出身者?

一級建築士として働いている人の、出身校別合格ランキングトップ10を紹介します。

| 順位 | 大学 | 合格者数 |

|---|---|---|

| 1位 | 日本大学 | 192名 |

| 2位 | 芝浦工業大学 | 110名 |

| 3位 | 東京理科大学 | 95名 |

| 4位 | 早稲田大学 | 88名 |

| 5位 | 近畿大学 | 66名 |

| 6位 | 法政大学 | 60名 |

| 6位 | 明治大学 | 60名 |

| 8位 | 工学院大学 | 57名 |

| 9位 | 九州大学 | 53名 |

| 10位 | 千葉大学 | 49名 |

こちらのランキングを見ると、日大や芝浦工大出身者が多く建築士になっていることが分かります。

これは、旧帝大などの難関大学の方が試験に落ちている、ということではありません。

建築学部や建築学科で建築に関する専門的な内容を学び、卒業後に様々な選択肢を取れるように建築士資格を取得することが多いのです。

つまり、大学に建築学部や建築学科が置かれている大学の出身者が、建築士を目指しているのです。

一級建築士と二級建築士の違いは?

一級建築士の例年の合格率は10%程度で、二級建築士の例年の合格率は20〜25%程度です。

そのため、どちらも難易度が高い資格であるものの一級建築士の方が格段に難しくなっています。

また、二級建築士は一級建築士に比べて学科の合格率が高いのが特徴で一級の15%〜20%の範囲の約2倍の30%〜40%程度の合格率になっています。

二級建築士の合格率は20%ほど

二級建築士も、一級建築士と同様に合格するためには学科試験と製図試験の2つの試験を突破しなければなりません。

二級建築士の学科試験合格率は30~40%程度、製図試験の合格率は50~55%程度で推移しています。

これらを総合的に見ると毎年の二級建築士の合格率は20~25%程度になるため、かなりの難関試験と言えるでしょう。

学科試験は20,000人が受験して8,000人が合格し、製図試験は10,000人が受けて5,500人程度が合格する計算になります。

木造建築士の合格率は30〜40%ほど

木造建築士は、階数2階建て以下、延べ床面積300平方メートル以下の建物の設計や監理をすることができる資格です。

一般的な住宅は130平米なので、小規模なレストランなどを設計することも可能です。

木造建築士も、二級建築士同様に学科試験と製図試験の2つを突破しなければなりません。

木造建築士の学科試験合格率は50~60%、製図試験の合格率は50~75% とかなり振れ幅があります。

総合的に見ると、毎年の木造建築士の合格率は30~40%程度になり、比較的簡単な試験と言えるでしょう。

学科試験は550人受けて250人くらいが合格しており、製図試験は300人が受けて200人くらいが合格する計算になります。

仕事内容の違い

二級建築士と一級建築士の違いは、仕事内容に制限があるかどうかです。

一級建築士には設計を手掛けられる建物の規模や大きさに制限がないため、大規模なショッピングモールや国家プロジェクトの一つであるオリンピック会場などの設計も可能です。

一方で、二級建築士には設計関る建物の規模に制限があり、延べ面積が30㎡から300㎡までの鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造の建築物の設計・工事監理がメインとなります。

なお、木造建築士の場合は3階建てまでが基本で建物高さ13m、軒高9mを超える建物は設計することができません。

また、建築物の延べ面積にも制限があり、1000㎡以上の建築物設計は行うことができません。

簡潔に言うと、二級建築士と木造建築士が手掛けるのは小規模な住宅がメインとなります。

二級建築士と一級建築士どっちを取る?

街の設計事務所では「〇〇2級設計事務所」のような店舗や看板をよく見かけませんか?

大規模な建築物を手掛けることは無く、住宅の建設に特化するのであれば二級建築士を取得しておけば仕事に困ることはありません。

実際に、そのような小規模な住宅の設計や建築に特化している設計事務所も存在します。

しかし、一級建築士の年収のボリュームゾーンは大手で500~900万円と、一般的なサラリーマンよりもかなり高収入です。

二級建築士は年収は300万円~700万円であることを考えると、金銭的メリットを享受するために一級建築士を目指すのも検討するべきでしょう。

一級建築士試験が難しい理由

一級建築士の試験が難しい理由には、どのような点が考えられるでしょうか?

長期戦のためモチベーション維持が大変

一級建築士試験はかなり難易度が高い試験であるため、一発合格できる人の方が当然少ないです。

何回も不合格を繰り返してしまうことも十分に有り得る試験であることを、まずは自覚しましょう。

つまり、勉強期間は自然と長期間に及ぶため、モチベーションの維持が非常に難しい試験なのです。

実際に、合格率10%程度であるために数年に渡って受け続け人もいます。

高いモチベーションを維持できずに結局翌年も落ちてしまう人もいることから、精神的なきつさも難易度を上げている理由と言えるでしょう。

試験範囲が拡大している

建築士試験の試験範囲や試験形式は、建築基準法の改訂や時代の移り変わりによる建築士へのニーズの変化にともなって何回か変更がされています。

この試験形式や試験範囲の変化を観察すると、試験範囲が徐々に拡大しています。

つまり、建築士試験に合格するために勉強しなければいけない量が増加していることから、受験生の負担が重くなっているのです。

学科試験は対応しやすいとはいえ、法改正や過去の出題歴がないような問題への対応は非常に難しいため、この点も難易度を上げているポイントとなっています。

試験が難化している

試験の問題のレベルも上昇傾向にあります。

試験自体の形式も比較的正誤判断が付きやすい5択問題から、すぐに正誤判断ができないような4択問題に変化しており、1問当たりのレベルが上がっているのです。

また、合格基準点に関しても大幅な上昇を見せているため、試験自体が難化しているのは間違いありません。

今後もこの流れが続いていくと考えられるため、できるだけ早いうちに合格を目指すべきと言えるでしょう。

一級建築士を取得するメリット

建築士の資格を取得するメリットにはどのようなことがあるのかを見ていきましょう。

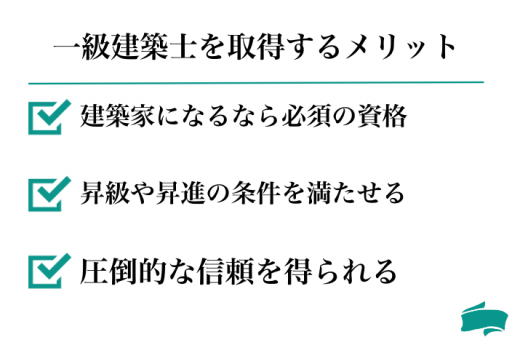

建築家になるなら必須の資格を手に入れられる

建築家になるためには、一級建築士の資格は持っていて当然という位置づけになります。

そのため、将来は建築家目指している人は早い内から勉強に着手して、併せて実務経験を積んでおくと良いでしょう。

建築家の世界では、あらゆる建物の設計から施工までをできて「一人前」と言われる風潮がります。

そのため、一人前の建築家であることを対外的に証明するために、若い内から一級建築士の合格を見据えている人が多いのです。

昇級や昇進の条件を満たせる

「設計士や建築家以外の人であれば、一級建築士の資格を持っていても意味がないのか?」と言われると、決してそんなことはありません。

建設業界では建築士の人手不足が顕著であり、かなり深刻な状況にあります。

また、現場監督や営業などの地位や仕事に就いているの人が建築士資格持つことで、昇進や昇級に繋がりやすいメリットがあります。

また、年収アップを目指して大手ディベロッパーやゼネコンへの転職を目指すときにも、高い技能と知識を持っていることがアピールポイントできるため、選考の場で有利になるのは間違いありません。

圧倒的な信頼を得られる

一級建築士資格は国家資格であり、また建築業界の中でも最高峰の資格とされているため、取得していることで社内外から厚い信頼を得ることができます。

結果的に、専門的なアドバイスを求められたり高い信頼性を生かして契約につながりやすくなるため、専門家的な役回りが可能になるでしょう。

有資格者の方が、無資格者よりも相手に与える安心感や信頼感は圧倒的に高いのは言うまでもありません。

一級建築士を取得するには

一級建築士を取得するにはどのような勉強をすれば良いのでしょうか?

一級建築士の受験資格

一級建築士を受験するためには、以下の受験資格のどれか一つをクリアしなければなりません。

- 大学、高専、3年制短期大学、2年制短期大学の中で建築に関する指定科目を履修して卒業した人

- 二級建築士の資格を取得している人

- 二級建築士の資格を取得しているのと同じレベルの知識と経験を有すると国土交通大臣より認められた人

なお、一級建築士の受験費用は17,000円とかなり高額なので、無駄な出費を避けるためにも一発合格を狙いましょう。

一級建築士の勉強時間の目安は1000時間

一級建築士の合格のために必要な勉強時間の目安は、建築初学者で1500時間、建築系の科目を履修したことがある人で1000時間程度と言われています。

実務経験がある人である程度の自信がある人であっても、決して油断することなく最低でも700時間以上の勉強時間は確保するようにしましょう。

1次試験は科目数がかなり多いので、じっくりと時間をかけて入念に対策を練っていきましょう。

一級建築士の勉強法

一級建築士試験は学科試験と製図試験の2つに分かれます。

なお、出題範囲は以下のようになっています。

- 学科試験

四肢選択問題が125問出題され、試験時間は6時間30分となっています。

出題範囲は以下の通りです。

- 学科I(計画分野)

建築計画や建築積算等が出題され、出題数は20問です。

- 学科II(環境・設備分野)

環境工学や建築設備、設備機器の概要などが出題され、出題数は20問です。

- 学科III(法規分野)

建築法規等が出題され、出題数は30問です。

- 学科IV(構造分野)

構造力学や建築一般構造、建築材料等が出題され、出題数は30問です。

- 学科V(施工分野)

建築施工等が出題され、出題数は25問です。

- 設計製図

製図に関する課題が一つ出題され、試験時間は6時間30分となっています。

製図試験の課題は事前に公示され、与えられた課題を基に設計製図を行っていく形式です。

まず構造計算と法規を攻略する

学科試験の対策をするにあたって勉強の順番はかなり重要です。

そこで、まずは配点が大きい学科Ⅲの法規と学科Ⅳの構造について勉強を開始することがオススメです。

法規については法令に普段から慣れ親しんでいないと内容が理解できないため、法令に慣れるためにも早い段階で対策をしておくべきです。

また、構造については計算問題が出題され、苦手意識を持つ受験生が多いことから早めの対策をしておくと試験直前に焦らずに済みます。

特に数学系の科目が苦手な人であれば、早めに勉強して出題に慣れておくと良いでしょう。

具体的には、参考書を一通り読み過去問を3周ほどこなして、分からなかった問題やインプットが甘い論点を徹底的に潰すと良いでしょう。

計画や施工も取りこぼしの無いように

法規の科目は、学科Ⅱの環境・設備や学科Ⅴの施工の科目と深く関わりがあります。

そのため、構造計算と法規をしっかりと勉強しておけば、環境・設備や施工の内容も理解しやすくなります。

進め方としては、参考書を一通り読んでから過去問を3周ほどこなし、その中で分からなかった問題や理解できていない論点については参考書や解説を読んで理解を深めていきましょう。

製図は通信講座を活用して

製図の対策は、課題の一つ一つに時間がかかってしまう上に、かなり無茶な条件を課される場合が多くいため対策が難しいです。

また、覚えることが多く同じ問題が出題される可能性はほぼないため、過去問を活用した対策も不可能です。

そこで、おすすめの対策は実際に製図問題を解いたあとは必ず添削をしてもらうことです。

建設業界に勤めている人や予備校の講師などに添削をお願いして、客観的なチェックをしておかないと自分の課題や問題点が把握できません。

なるべくお金をかけずにプロの添削を受けたい場合は、予備校などで行われている1日添削の利用も検討すると良いでしょう。

通信講座ならスタディングがおすすめ

一級建築士の通信講座ならスタディングがおすすめです。

スタディングの一級建築士対策講座は、学科試験と製図試験の対策がセットでできて98,000円と大手予備校の10分の1の費用で受講することができます。

さらに、スマホを使った映像教材がメインの授業なので、仕事や育児で忙しい方でも隙間時間を活用して勉強を進めることができます。

合格可能性を圧倒的にアップさせることができる講座なので、ぜひ一度チェックしてみてください。

二級建築士を取得するには

続いて、一級建築士の受験には欠かせない、二級建築士を取得するにはどのような勉強をすればいいのかも見ていきましょう。

二級建築士の受験資格

二級建築士を受験するための受験資格は以下の通りです。

- 大学、高専、高校において建築に関する科目を修めて卒業したもの

- 都道府県知事が、1と同じレベルの知識と建築経験を持つと認めた人

- 建築実務経験が7年以上ある人

上記3つの内、いずれかをクリアしていれば二級建築士を受験することができます。 一級建築士よりは受験のハードルが低いので受けやすいのでは無いでしょうか。

二級建築士の勉強時間は500 時間

二級建築士に合格するための勉強時間の目安は、建築初学者であれば1年間、建築系の科目を履修したことのある人であれば半年間と言われています。

勉強時間で換算すると建築初学者であれば1000時間、建築系の科目を履修したことのある人であれば500時間程度になります。

初学者が1年間で1000時間の勉強をこなすためには単純計算で1日3時間以上の勉強をしなければならず、かなり険しい道であると言えるでしょう。

木造建築士の勉強時間は?

二級建築士よりも難易度が低い木造建築士に合格するための勉強時間は、4~5ヶ月程度と言われています。

時間にすると300〜400時間ほどであり、3~4か月程度の勉強期間で合格を狙えるでしょう。

木造建築士試験対策に特化した参考書は少ないため、二級用の参考書を使うと良いでしょう。

二級建築士の勉強法

二級建築士の学科試験は、以下の4科目から出題があります。

-

学科I(建築計画に関する問題)(25問)

-

学科II(建築法規に関する問題)(25問)

-

学科III(法規に関する問題)(25問)

-

学科III(建築構造に関する問題)(25問)

なお、設計製図試験では課題が一つ出され、事前の公示された課題に沿って設計製図を行っていく試験になります。

二級建築士の受験費用は17,700円と、かなり高額です。

具体的な勉強方法は、まず参考書の読み込みをしっかりと行ってから、過去問演習に取り組むというの流れになります。

また、効率的な勉強をするためには、どの教科から勉強を始めるかどうかも重要なポイントです。

まず法規から勉強する

試験勉強をする際には、まず法規科目から行うと良いでしょう。

法規から勉強するべき理由は、多くの人が法規科目で躓いているためです。

法規の問題は、試験に出てくる問題を建築基準法が掲載されている「法規」を参照しながら解いていく形式です。

そのため、法規の引き方に慣れていないと問題の論点を理解できずに失点してしまう恐れがあるのです。

法規の引き方を身に着けるためにも、できるだけ早めに対策をしておくと良いでしょう。

演習を繰り返すことで、法規のどのあたりに答えの該当箇所があるのか、問題の中のひっかけポイントの傾向が掴めてきます。

試験本番での対応力と実践力を鍛えるためにも、数多くの演習をこましましょう。

学科試験は過去問演習が大切

二級建築士の学科試験は、過去問と似たような問題が頻繁に出題されます。

そのため、過去問を数多くこなすと出題傾向や重要論点が掴めるため、得点に直結します。

特に「建築計画・建築構造・建築施工」の科目は過去問と出題傾向がほとんど変わらないので、過去問をやり込んだ量が得点に結びつきます。

合格ラインの目安は6割なので、7割得点できればほぼ安全圏です。

そのため、日頃の演習では7割の得点を目指しておけば、本番でも慌てることなく冷静に対応できるようになります。

解くべき量の目安としては、過去5年分となる500問を5周ほど解けば十分と言えます。

過去問を解く際には、得意な科目は3回で済ませたり苦手な科目は5回以上解いて苦手意識を無くすなど工夫を重ねていくことで、出題のパターンはほぼ把握できるようになります。

製図試験は添削してもらう

製図試験は3日前に問題が公表されるものの、様々なパターンを頭の中に入れておかなければなりません。

独学で対策を行う場合は、まず模範解答をトレースして描き方に慣れることを意識しましょう。

次に、図面を書くことに慣れたら、与えられた課題を元に図面の計画をまとめるプランニング(エスキス)などの対策を行いましょう。

採点については初心者では不明な部分が多いため、必ず建築士に合格した人や講師の人などに採点・添削してもらうようにしてください。

自分の課題や問題点を把握するためにも、必ず誰かの添削は受けましょう。

添削をしてもらえる二級建築士講座は、以下の記事から探し出すことができます。

一級建築士の適性があるのはどんな人?

建築士を目指すにあたり、向き不向きは当然あります。

こちらのトピックで、建築士の適性について見ていきましょう。

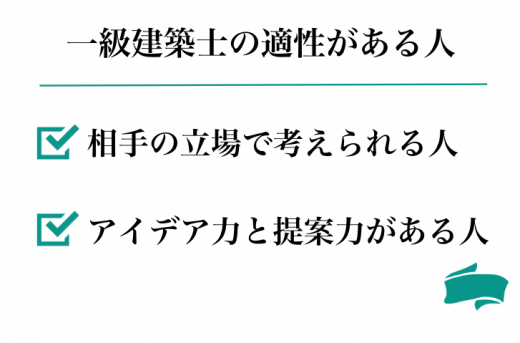

相手の立場に立って物事を考えることができる人

建築士の仕事として働いていくためには、できるだけ顧客の要望に応えて顧客が満足できる建築物を建てていく必要があります。

そこで求められる能力は、人の話をよく聞き、相手の立場に立って物事を考えるスキルです。

建築士の仕事は自分好み設計をするのではなく、顧客の立場やニーズを考えて設計することが求められます。

多くの建築に携わって徐々に信頼を重ねていくことで「この人に設計してほしい」と思ってもらえるようになるでしょう。

このように相手の立場をしっかりと考えてコツコツと丁寧に仕事をこなして多くの顧客から信頼を得ることで、建築士としての評判を高めることにつながるのです。

豊富なアイデアと提案力がある人

建物を設計する時は、顧客の要望をヒアリングして、できる限り希望に合わせた空間やデザインを提案していきます。

顧客の好みを優先することはもちろんですが、自分からも顧客の状況に合わせて様々な提案をすることも必要となります。

例えば、小さい子供がいる家庭と高齢者と同居している家庭では、住居に求めるニーズは当然変わってきます。

顧客と建築士で、それぞれが意見を出し合うことでより良い建築物が出来ていきます。

そこで、実務経験が豊富な建築士、豊富なアイデアを持っていて創造力が豊かな建築士であれば高い評価を得ることができるでしょう。

このようなアイデアは本人のセンスに加えて、長く建築士として働いていくことで培われていきます。

日頃の業務から創造力を膨らませておくことで、いざというときに様々な提案ができるようになるでしょう。

一級建築士試験の難易度と2級との違いまとめ

一級建築士試験の難易度まとめ

- 一級建築士は難易度が高く、その分取得メリットも大きい

- 独学で目指せる人もいるが、途中でつまづいたら通信講座などを利用しよう

- 製図試験対策は一人では難しいため、誰かに添削してもらおう

- 勉強のスケジュール管理とモチベーションの維持にも注意を払おう

一級建築士試験は非常に難易度が高い試験なので、しっかりと勉強計画を立てることが不可欠です。

また、モチベーションを保つ工夫もしていきましょう。

建設業界に勤めている人や転職を狙っている人は、取得メリットが非常に大きいためぜひ前向きに建築士の取得を目指すべきです。

資格を持っていることでキャリアアップや年収アップに直結するだけでなく、建築士としての評価が高めることができます。

難易度は高いものの、その分取得メリットも大きい魅力的な資格なので、ぜひ積極的に建築士の取得を目指してみてください!